やり直しの原因は「話が食い違ってた」だけだった…?

「ちゃんと頼んだはずなのに、思ってたのと違う…」

学校の係活動や、家族との予定でも、こういうすれ違いってありませんか?

ITの現場では、それが大きなトラブルにつながることもあるんです。

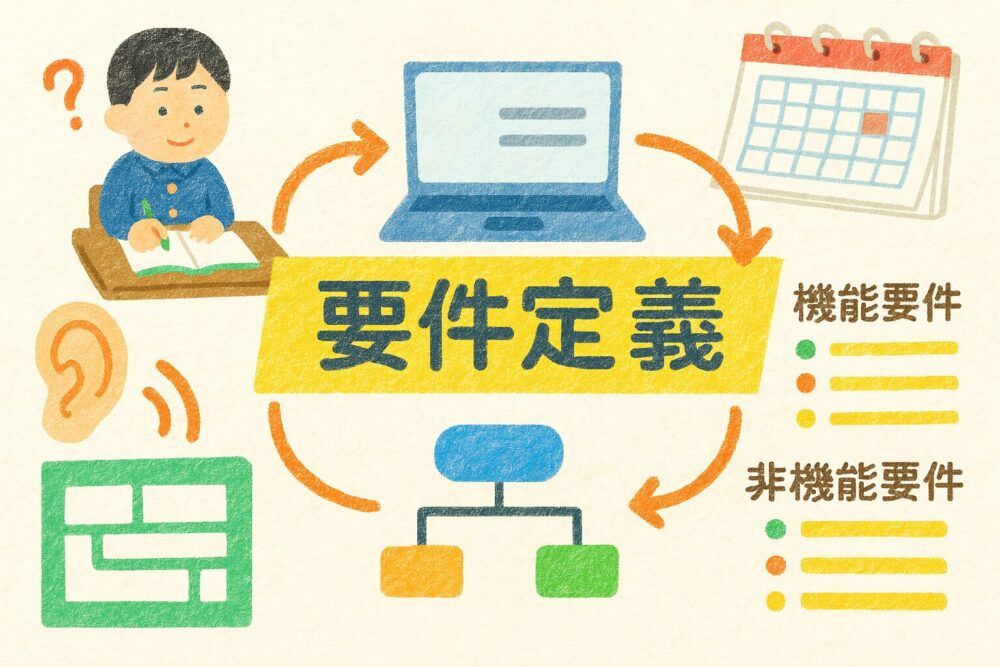

そこで重要なのが「要件定義」。

「何を、どこまで、どうしたいか」を最初にしっかり決めておく作業です。

この記事では、ITパスポート試験にもよく出るこの「要件定義」について、日常に置き換えながら解説していきます!

要件定義って何のためにするの?

目的は「認識のズレ」を防ぐこと。

「相手の困りごと」を正しく理解して、「こうすれば解決できますよ」とすり合わせる作業が要件定義。

最初に話し合いをしっかりしておくことで、後からのトラブルを減らせるんです!

「要件」ってどんな内容?ざっくり2つに分かれる!

機能要件:何ができるようになるか?

例:ログイン機能、検索機能、購入ボタン など

非機能要件:使いやすさや安全性などの裏側の条件

例:3秒以内に表示、安全な通信、24時間使える など

どちらか一方だけでは「良いシステム」は作れません。

要件定義を「学校行事」で例えると?

文化祭での「出し物決め」にそっくりです。

- 何をやる?(要件)

- 誰がどの役割?(担当)

- いつまでに何を終える?(スケジュール)

これをしっかり決めずに進めたら…混乱するのは目に見えてますよね?

ITでもまったく同じ。

準備不足は、大事故のもと。

「要件」を引き出すには、まず“聞く力”が大事!

「お客さんの要望」と言っても、最初からうまく説明してくれるとは限りません。

- 本当の困りごとは?

- 今のやり方のどこが不便?

- もっと理想的な状態って?

「それ、わかる!」「それは困りますよね…」と、まずは相手の気持ちを受けとめることが大事。

話を聞くときは、“正解を急ぐ”のではなく、“一緒に考える姿勢”で向き合ってみてください。

その姿勢があるからこそ、本当の課題が見えてきます。

要件定義が甘いとどうなる?あるあるな失敗例

- 「イメージと違う!」と作り直しになる

- 機能が足りない or 無駄な機能だらけ

- 開発がストップ、費用も倍増…

多くのプロジェクト失敗の原因が「要件のズレ」なんです。

要件定義と設計って何が違うの?

- 要件定義:何を作るかを決める(=目的と条件の確認)

- 設計:それをどう作るかを決める(=具体的な方法の検討)

順番も重要で、要件が決まっていないと設計はできません。

誰が要件定義をするの?関わる人を紹介!

- お客さん(エンドユーザー)

- 営業担当

- システムエンジニア(SE)

- プロジェクトマネージャー

それぞれの立場から「これが必要」と出し合って、合意をとっていくのが大切です。

チェックも忘れずに!「レビュー」でミスを減らす

「これで合ってる?」を確認する時間が「レビュー」。

メモをもとに関係者全員で再確認し、ズレを修正する最後のチャンスです!

システム要件定義と業務要件定義の違いも押さえよう

- 業務要件定義:ビジネスの流れや問題点を整理する

- システム要件定義:それをシステムでどう解決するかを考える

両方そろって初めて、効果的な開発が可能になります。

「見える化」でミスを防ぐ!図や表の活用法

文章だけでは伝わりにくい内容も、

- 図(フローチャート、ER図など)

- 表(一覧、比較表など)

で示すと、みんなの頭の中がそろいます!

ITパスポートでは「DFD(データフロー図)」も要チェック!

ITパスポート試験に出る要件定義のキーワードまとめ

- 要件定義

- 機能要件/非機能要件

- システム要件定義/業務要件定義

- レビュー/チェック/合意形成

- DFD、UMLなどの図表

単語だけでなく、実際の使われ方をイメージできると得点しやすい!

まとめ:要件定義は“スタート地点”。ここがズレてると全部ズレる!

システム開発のスタート地点である要件定義。

ここをしっかりやらないと、どんなに優秀なプログラマーがいても意味がありません。

「なにを作るのか」をハッキリさせる。これがITの世界で一番大事な最初の一歩!

学校生活にも活かせる知識なので、ぜひ覚えておいてくださいね。

コメント