初めて「現場代理人」に任命された日のことを、今でも鮮明に覚えています。

胸の奥が熱くなりながらも、頭の中では「何から手をつければいいのか」がまったく見えなかった。

✔️ 現場の流れが読めない

✔️ 建築や職人に聞いても曖昧な返事ばかり

✔️ 気づけば自分だけが置き去りになっている

その不安、痛いほどわかります。

私もまったく同じでした。

“代理人”と呼ばれていても、現場を「自分の現場」にできない。

そんな無力感に何度も押しつぶされそうになりました。

けれど、ある日気づいたんです。

現場は、動き回る人間が回しているのではない。

現場は、“仕組みを整える人間”が動かしているんだ、と。

結論は、現場代理人の仕事とは「自分が動くのではなく、現場が動く“仕組み”を設計すること」です。

現場代理人の本質は「すべての仕事に“関与の流れ”を作ること」

新人の頃、私は「関与する」という言葉を勘違いしていました。

すべての打合せに出て、すべての職人に声をかけ、すべての判断に自分が顔を出す。

それが“関与”だと思っていたんです。

でも、それでは長く続きません。

自分が疲れるだけでなく、周りも「待ちの体制」になってしまう。

現場はあなたが走り回って維持するものではなく、関与が自走する仕組みを作る場所なんです。

私はそこに気づいてから、「動く」のではなく「流れを設計する」方向へ舵を切りました。

たとえば──

新規入場者の安全チェック。

以前は担当者が確認してファイリングして終わり。

でも、私はこうルールを変えました。

担当者がチェックした書類を、必ず私の机の上に置いてもらう。

私は内容を一目通してコメントを残し、それを事務員がファイリングする。

たったそれだけで、現場の空気は変わりました。

「動く関与」から「流れる関与」へ。

これが現場を長く、強く、持続させる秘訣です。

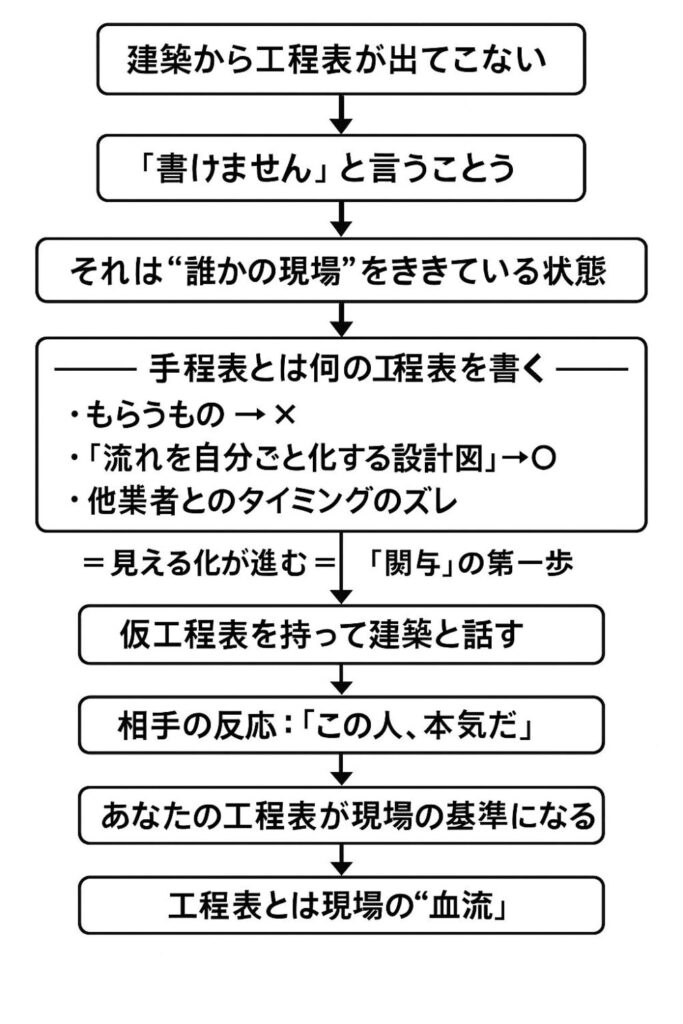

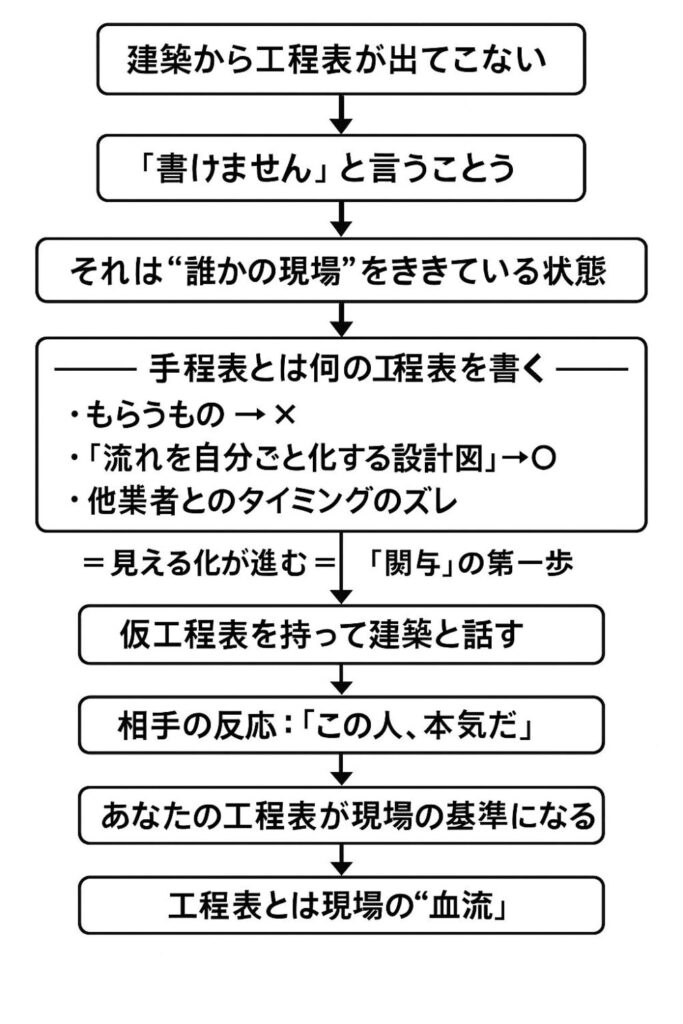

工程表は「自分の流れを現場に通す設計図」

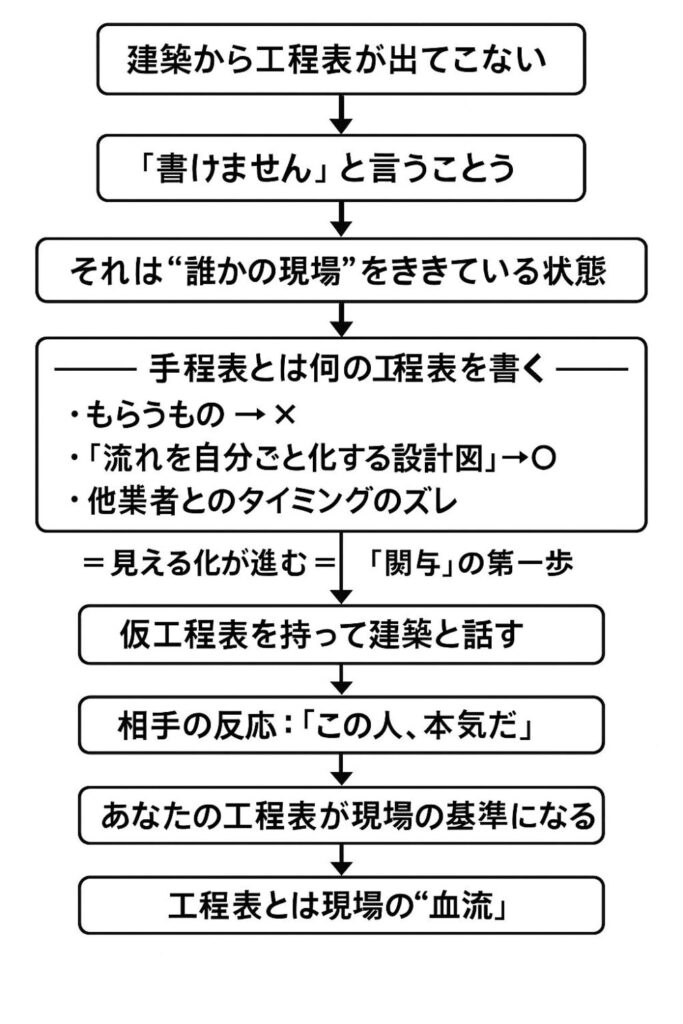

「建築から工程表が出てこないから書けません」

この言葉、私も何度口にしたかわかりません。

でも、それを言っているうちは、あなたの現場ではなく “誰かの現場” なんです。

工程表は、もらうものではなく「流れを自分ごと化するための設計図」です。

自分で書いてみると、見えなかったものが見えてきます。

✔️ 工程全体の詰まりや重なり

✔️ 職人の段取りの本音

✔️ 他業者とのタイミングのズレ

「見える化」こそが、関与の第一歩。

だから私は、建築が出してくる前に必ず“仮の工程表”を引くようにしています。

それを元に建築側と話せば、相手も「こいつは本気だな」と思ってくれる。

やがて、こちらの工程表が現場の主流になるんです。

工程表とは、現場の血流。

その流れを設計できる人が、現場を動かす人です。

安全管理の本質は「ヒヤリハットの感覚を共有すること」

安全管理というと、多くの人が形式的なイメージを持っています。

朝礼、安全帯、KYシート。

でも、形式は安全を作りません。

安全を作るのは、「危険を感じ取る感覚」です。

私はある現場で、ヒヤリハット報告を軽視したことがあります。

「こんな小さなこと、わざわざ書かなくてもいいだろう」と思ったんです。

ところが翌日、同じ場所で職人が足を滑らせました。

幸い大事には至りませんでしたが、私の背中には冷たい汗が流れました。

その日から、私は毎日ヒヤリハットを一つ書くようにしました。

小さな違和感を言葉にする。

それを朝礼で共有する。

すると、現場全体が変わっていったんです。

「昨日、ここで危なかったですよね」

「自分も似たようなことがありました」

そんな会話が自然に出るようになった。

ヒヤリハット報告とは、危険を感じ取るセンサーをチームで育てる訓練です。

たとえるなら、子どもが生まれてベビーカーを買った瞬間、

街中で同じベビーカーがやたらと目に入るようになる感覚に似ています。

それまでは視界にすら入っていなかったのに、

“自分ごと”になった途端、世界の見え方が変わる。

安全意識も同じです。

危険を「他人ごと」として見ているうちは、どれだけルールを守っても身につかない。

しかし一度でも「自分が守る立場」「自分が感じるべきこと」として受け止めた瞬間、

世界の危なさが、はっきりと見え始めます。

ヒヤリハットの本当の目的は、

現場の全員が“自分の目”で危険を見られるようになること。

それができた現場には、

ルールではなく“安全という空気”が生まれます。

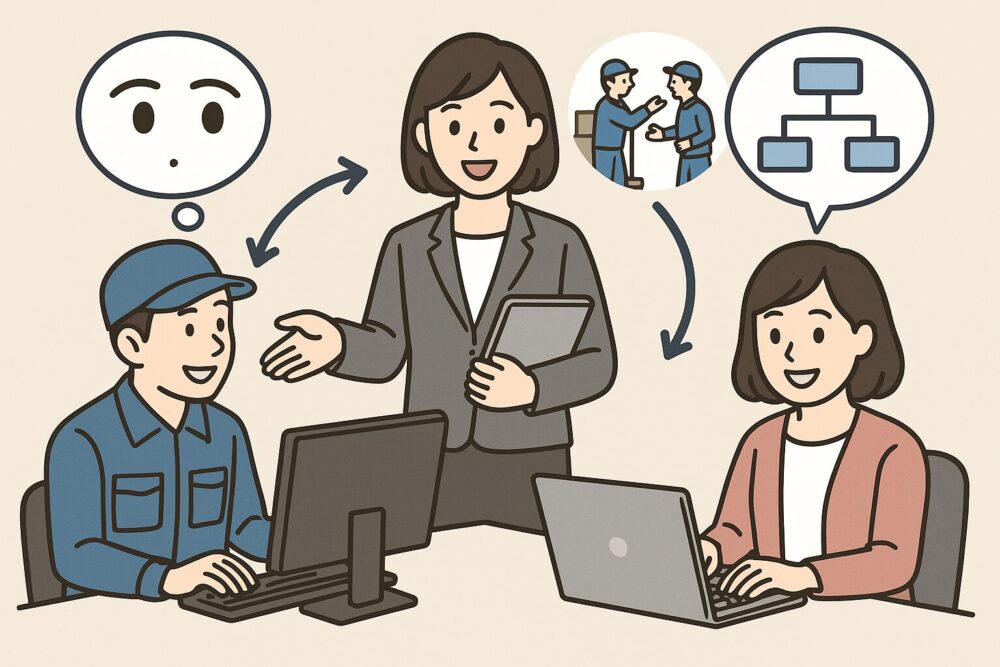

「任せる」と「放り出す」は違う──育てるための関与の仕組み

私は若手を育てる立場になって、最初の一年で大きな失敗をしました。

「任せた」と言いながら、ただ放り出していたんです。

若手が段取りを間違え、工程がずれたとき。

「なんで相談しなかった?」と怒った私に、彼はこう言いました。

「聞きに行くタイミングがわかりませんでした。」

その言葉が、胸に刺さりました。

“関与”というのは、監視することでも、口を出すことでもない。

「相談しやすい流れを作ること」こそ関与の本質なんです。

それ以来、私は「報告・連絡・相談」を仕組みに組み込みました。

✔️ 毎朝、若手が10分で「今日の動き」を話すミーティングを設定

✔️ 工程変更があれば必ず私の机に書類を置くルール

✔️ トラブルが起きたら“誰が悪いか”ではなく“どう改善するか”から話す

これを続けたことで、若手がどんどん自走するようになりました。

彼らが主体的に動き、現場に新しい風を吹き込んでくれる。

関与とは、コントロールではなく信頼が循環する仕組みです。

信頼がある現場は、声が通り、空気が澄んでいる。

それをつくるのが、現場代理人の仕事です。

主体性を仕組みに変える「関与のルーティン」

「すべてに関与するなんて無理です」

確かにそうです。

だからこそ、関与をルーティン化する。

私は毎朝、現場で次の3つを欠かしません。

- 工程表を見ながら「今日、自分が確認すべき場所」を明確にする

- 朝礼後、必ず数名の職人に声をかけて“温度”を感じる

- 昼の安全巡回では雑談を交えながらヒヤリハットを拾う

この3つを続けているだけで、現場の情報が自然に集まり、

問題の芽を早期に摘み取れるようになりました。

関与を仕組みとして日常に溶け込ませる。

これができる現場は、どんなに大きな仕事でも崩れません。

正しい現場代理人とは「現場を動かす流れを設計できる人」

現場代理人は「指示する人」ではありません。

流れを設計し、関与の仕組みを整える人です。

- 工程に関心を持ち、段取りを設計する

- 職人の動きを理解し、信頼の道筋を作る

- 安全の感覚を自らが体現し、空気を整える

現場は、代理人の“考え方”で変わります。

あなたがどんな流れを作るかで、職人の動きも、空気も変わる。

だからこそ、関与は「行動」ではなく「構造」。

自分がいなくても回る仕組みこそ、最高のリーダーシップです。

よくあるQ&A

現場代理人として働いていると、

「どこまで関与すればいいのか」「どう育てればいいのか」など、

答えが見えにくい悩みが必ず出てきます。

そんな“よくあるつまずき”をまとめて整理したのが、以下のFAQです。

仕組みづくり・工程・育成で迷ったときの指針として活用してください。

- 現場代理人の「関与の仕組み」って、具体的に何をすればいいのですか?

-

関与とは「全部に顔を出すこと」ではなく、“現場が自然にあなたへ情報を集める流れを作ること” です。

具体的には次の3つが基盤になります。- 情報が必ず自分に通るルール(書類は机に置く・工程変更は必ず報告)

- 日々のルーティンで現場の“温度”を拾う仕組み(朝礼後の声かけ、昼の巡回)

- ヒヤリハットや気づきを共有しやすい空気づくり

この「流れ」を作ると、あなたが動かなくても情報が集まり、判断・管理・安全のすべてがスムーズに回り始めます。

関与は行動量ではなく 構造づくりの技術 です。 - 若手に仕事を任せても“相談に来ない”のはなぜですか?どう改善できますか?

-

多くの場合、問題は若手の能力ではなく、

“相談しやすい流れが用意されていない” ことにあります。新人は「どのタイミングで相談すればいいか」がわかりません。

だから、委任だけしても自走しません。改善には、あなた側が 相談の入口を仕組み化する 必要があります。

- 毎朝10分の予定共有ミーティング

- 工程変更は必ず机に置くルール

- トラブル時は“誰が悪い”ではなく“どう改善するか”から話す雰囲気

- 小さな成功体験を褒め、挑戦を促す

これらによって若手は「相談=叱られる」ではなく「相談=進捗が良くなる」と理解します。

相談が習慣化すると主体性が育ち、現場の質そのものが変わります。 - 工程表が書けません。建築から出るのを待つしかないのでしょうか?

-

待っている限り、現場は“あなたの現場”になりません。

工程表は「もらうもの」ではなく、

“現場を自分ごと化するための設計図” です。たとえ仮でも、まずは自分で書いてみるべき理由は3つあります。

- 全体の流れの詰まり・重なりが見える

- 他業者のタイミングがリアルに理解できる

- 職人の段取りや本音がつかめる

建築が工程を出す前に“仮の工程表”を引いて対話すると、

相手の見る目が変わり、自然とあなたの流れが現場の基準になります。工程表を作ることは、

現場の血流を設計する=現場代理人としての主導権を握る最初の一歩 です。

まとめ:仕組みで関与する者だけが、現場を動かせる

現場代理人に必要なのは、資格でも肩書きでもありません。

現場と人に、仕組みで関与する覚悟です。

図面を読むより、人の動線を設計する。

工程を守るより、流れを整える。

自分がすべてやるのではなく、“関与が自然と機能する現場”をつくる。

動けば信頼が生まれ、信頼が現場を動かす。

しかし、動き続けるだけでは現場は育たない。

流れを整え、仕組みで支えることで、初めて持続する現場が生まれます。

現場は、あなたの意志を写す鏡です。

迷えば滞り、整えれば流れる。

あなたの意志が流れとなって全員に届く──それが関与の力です。

誰かが動くのを待つ現場ではなく、

自分が仕組みを整えて、全員が動く現場。

それが、真の現場代理人の姿です。

今日、一つのルールを整えるだけでいい。

その小さな仕組みが、明日の現場を確実に変えていきます。

コメント