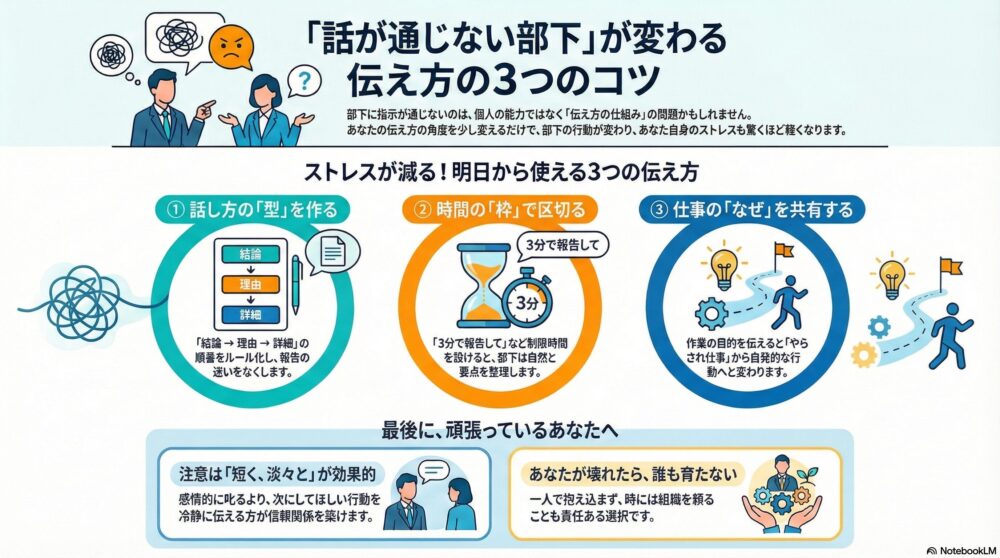

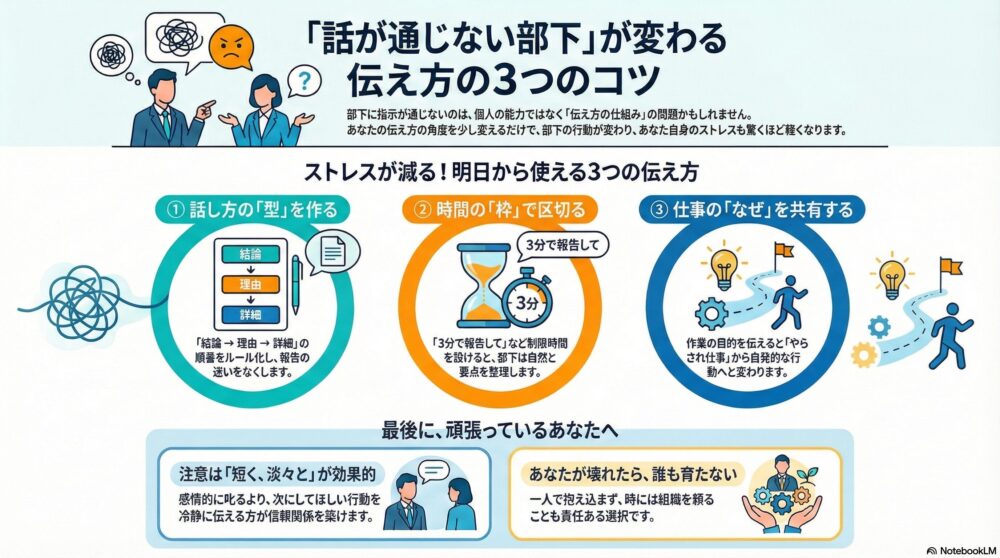

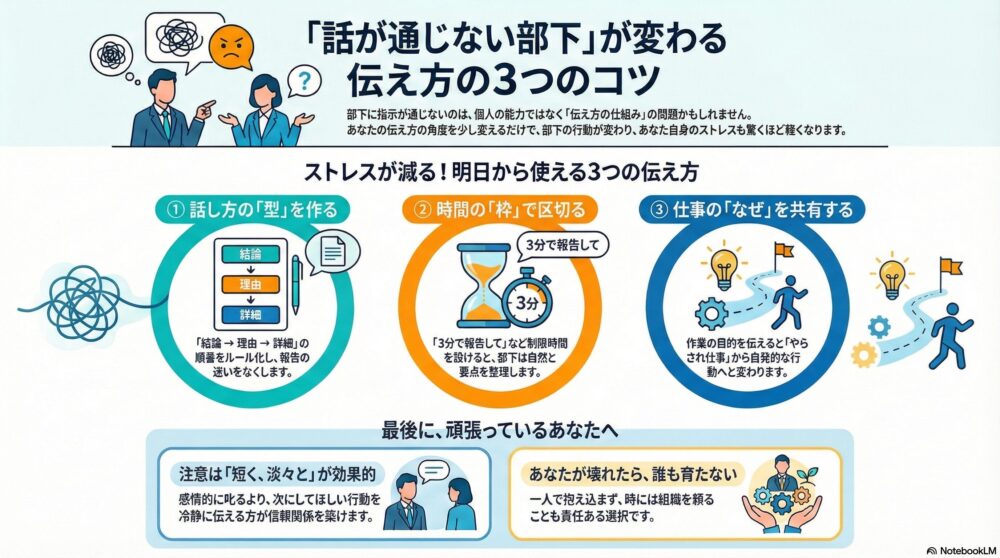

「報告は長いのに、結局なにが言いたいのかわからない」

そんな部下を前にして、

つい深いため息が出てしまうことはありませんか。

何度伝えても改善しない。

こちらは真剣なのに、手応えがない。

その積み重ねで、知らないうちに消耗していく――

管理職なら、多くの人が一度は通る悩みです。

それでもあなたは、

怒鳴りたいわけでも、切り捨てたいわけでもないはず。

「ちゃんと伝わってほしい」

「できるようになってほしい」

そう思ってきたからこそ、ここまで悩んでいる。

この記事は、

そんなあなたが一人で抱え込まなくて済むようにするための整理です。

- 何度言っても部下の報告が改善しない、本当の理由

- 報告が一気に短く・わかりやすくなる「結論先出し」の伝え方

- 上司が毎回フォローしなくても、部下が自分で考えて動く仕組み

実は、

部下の報告がうまくいかない原因の多くは「能力」ではありません。

- 話し方の型が決まっていない

- 話す時間のゴールが示されていない

- 作業の目的(なぜやるか)が共有されていない

この3つが欠けているだけで、

どんなに真面目な部下でも

「話が長い」「要点がズレる」「動きが遅い」状態になります。

本文では、

結論から話せるようになる型

報告が短くなる時間ルール

指示が通るようになる目的の伝え方

を、現場の実例とともに解説していきます。

【型で変わる】話し方ルールを“個人技”から“仕組み”に変える

「何度言っても通じない……」

そう感じるとき、つい「理解力が足りないのでは?」と考えてしまいがちです。

でも実際には、

“どう話せばいいかを教わっていない”だけというケースがほとんど。

伝え方を感覚や経験に任せている限り、

話せる人と話せない人の差は埋まりません。

だからこそ必要なのが、

話し方を“ルール化”することです。

結論から話すルールを作るだけで、報告は見違える

会話の型を見える化するだけで、

報告のストレスは一気に減ります。

おすすめは、とてもシンプルな型。

「結論 → 理由 → 詳細」

この順番を、

口頭で伝えるだけでなく、紙に書いて掲示する。

たったそれだけで効果が出ます。

若手が話し出すときに迷うのは、

「何から話せばいいかわからない」から。

型があることで、

話し始めるハードルが一気に下がり、内容も自然と整理されるようになります。

事例:建設現場で報告が一変したシンプルな工夫

ある建設現場では、

事務所の壁にこんな一文を貼り出しました。

「報告は3秒で要点から!」

これだけです。

すると、それまで

前置きが長く、要点が見えなかった報告が、

「○○が遅れています。理由は△△です。」

と、驚くほどシンプルに。

結果として、

- 指示が早く出せる

- 判断待ちの時間が減る

- 現場の待機時間が短縮される

という好循環が生まれました。

話し方の型は、

部下を縛るためのルールではありません。

上司も部下もラクになるための“共通言語”です。

個人の能力に頼らず、

仕組みで回す。

それだけで、

「話が通じない」という悩みは、

驚くほど減っていきます。

【時間制限でスッキリ】話す時間は“タイマー”で区切る

「また話が長い……」

そう感じた瞬間、心の中でつい**“時間を奪われている”**ような気持ちになること、ありますよね。

でも冷静に考えてみると、

それは部下がだらしないからではなく、

「どこまで話せばいいのか分かっていない」だけかもしれません。

ゴールが見えないまま話し始めれば、

誰でも話は長くなります。

これは能力の問題ではなく、設計の問題です。

「3分以内で」と数字を示すだけで、報告は変わる

制限時間があると、

人は自然と“要点”を探し始めます。

「今日の報告は3分でお願いします」

この一言を添えるだけで、話す側の意識は大きく変わります。

- 何を削るべきか

- 何を一番伝えるべきか

- 結論を先に出すべきか

こうした判断を、部下自身が考えるようになるからです。

時間制限は、

話を遮るためのルールではありません。

考える軸を与えるためのサポートです。

事例:報告時間を短縮したら、段取りまで良くなった

ある会社では、報告ルールをこう決めました。

- 報告は「3分以内」

- 必要なら「箇条書きメモOK」

最初の数日は、若手も戸惑っていました。

ですが1週間ほど経つと、

- 話が要点から始まる

- 追加質問が減る

- 次の指示がすぐ出せる

という変化が次々に起こりました。

結果として、

報告時間だけでなく、現場全体の段取りがスムーズになったのです。

話が長い部下を前にして、

イライラする必要はありません。

時間という「枠」を渡すだけで、

人は驚くほど整理して話せるようになります。

上司が消耗しないためにも、

部下が成長するためにも、

タイマーは、静かに効く最強の味方です。

【目的を共有】作業の「なぜ」を伝えると、人は動き出す

「言ったことをやらない」

そんな場面に出くわすと、つい

「聞いてなかったのか?」

「やる気がないのか?」

と思ってしまいがちです。

でも多くの場合、問題はそこではありません。

“なぜそれをやるのか”が、本人の中でつながっていないだけです。

人は、意味のわからない作業に対しては、

どうしても腰が重くなります。

逆に言えば、背景が見えた瞬間、行動は一気に変わります。

「やれ」だけではなく、「やらないとどうなるか」まで伝える

意味がわかれば、人は指示されなくても動き始めます。

「これをやっておいて」

この一言だけでは、作業は“点”のまま終わります。

そこに、

「これをやらないと、次の工程が止まる」

「ここが遅れると、全体に影響が出る」

という一文を添えるだけで、作業は“流れ”になります。

部下は、

自分の作業がどこにつながっているのかを理解できるようになり、

「やらされ仕事」から「意味のある仕事」へと認識が変わるのです。

事例:型枠作業の“背景”を伝えたら、行動が変わった

ある現場で、若手が型枠作業を途中で止めてしまったことがありました。

一見すると、やる気がないようにも見える場面です。

そこで上司は、叱る代わりにこう伝えました。

「この作業を今日中に終わらせないと、

明日のコンクリート打設に間に合わなくなる。

そうなると、現場全体が止まるんだ。」

すると若手は、

自分の作業が現場全体に与える影響を初めて理解し、

納得した表情で作業に戻りました。

それ以降、その若手は

「次はどこまで進めればいいですか?」

と、自分から確認するようになったそうです。

作業の背景を伝えることは、

説明が増えて面倒に感じるかもしれません。

でもそれは、

将来の手戻りやイライラを減らすための先行投資です。

「なぜ」を共有することは、

指示を減らし、

自発性を育て、

現場を強くします。

伝える手間を惜しまなければ、

その分、現場は確実にラクになっていきます。

【目的を共有】作業の「なぜ」を伝えると、人は動き出す

「言ったことをやらない」

そんな場面に出くわすと、つい

「聞いてなかったのか?」

「やる気がないのか?」

と感じてしまいますよね。

でも、多くの場合、問題はそこではありません。

「なぜそれをやるのか」が、本人の中でつながっていないだけです。

人は、意味のわからない作業に対しては、どうしても腰が重くなります。

逆に言えば、背景が見えた瞬間、行動は一気に変わるのです。

「やれ」だけで終わらせず、「やらないとどうなるか」まで伝える

意味がわかれば、人は指示されなくても動き始めます。

「これをやっておいて」

この一言だけでは、作業は“点”のまま終わってしまいます。

そこに、

- 「これをやらないと、次の工程が止まる」

- 「ここが遅れると、全体に影響が出る」

この一文を添えるだけで、作業は“流れ”になります。

部下は、

自分の作業がどこにつながっているのかを理解できるようになり、

「やらされ仕事」から「意味のある仕事」へと意識が切り替わります。

事例:型枠作業の“背景”を伝えたら、行動が変わった

ある現場で、若手が型枠作業を途中で止めてしまったことがありました。

一見すると、「やる気がない」と見えてしまう場面です。

そこで上司は、叱る代わりにこう伝えました。

「この作業を今日中に終わらせないと、

明日のコンクリート打設に間に合わなくなる。

そうなると、現場全体が止まるんだ。」

すると若手は、

自分の作業が現場全体に与える影響を初めて理解し、

納得した表情で作業に戻りました。

それ以降、その若手は

「次はどこまで進めればいいですか?」

と、自分から確認するようになったそうです。

「なぜ」を伝えることは、将来をラクにする投資

作業の背景を伝えるのは、

正直、手間がかかります。

忙しいときほど、「そこまで説明していられない」と感じるかもしれません。

でもそれは、

将来の手戻りやイライラを減らすための先行投資です。

「なぜ」を共有すれば、

- 指示は減り

- 自発性が育ち

- 現場は確実に強くなる

伝える手間を惜しまなければ、

その分、あなた自身の負担も、現場の混乱も、確実に減っていきます。

【冷静さが信頼を生む】注意は短く・淡々と伝える

感情的に怒ってしまうと、

その場では従っているように見えても、

心の奥ではほとんど何も届いていないことが少なくありません。

怒られた記憶は残っても、

「何をどう変えればよかったのか」は残らない。

結果として、同じことが繰り返され、

叱る側だけが消耗していきます。

だからこそ必要なのは、

感情をぶつけることではなく、

冷静に、行動だけを切り取って伝えることです。

感情ではなく「次の行動」にフォーカスする

「こうしてくれたら助かる」

この一言が、指導の空気を変えます。

「ダメでしょ!」

「何回言えばわかるんだ!」

こうした言葉は、一時的にスッとするかもしれません。

でも相手に残るのは、

「責められた」という感情だけです。

一方で、

- 「次からは、こうしてくれると助かる」

- 「この場面では、これを守ろう」

と伝えると、

相手は**“直すべき行動”に意識を向けられる**ようになります。

注意とは、

相手を下げることではなく、

次に進むための道を示すことです。

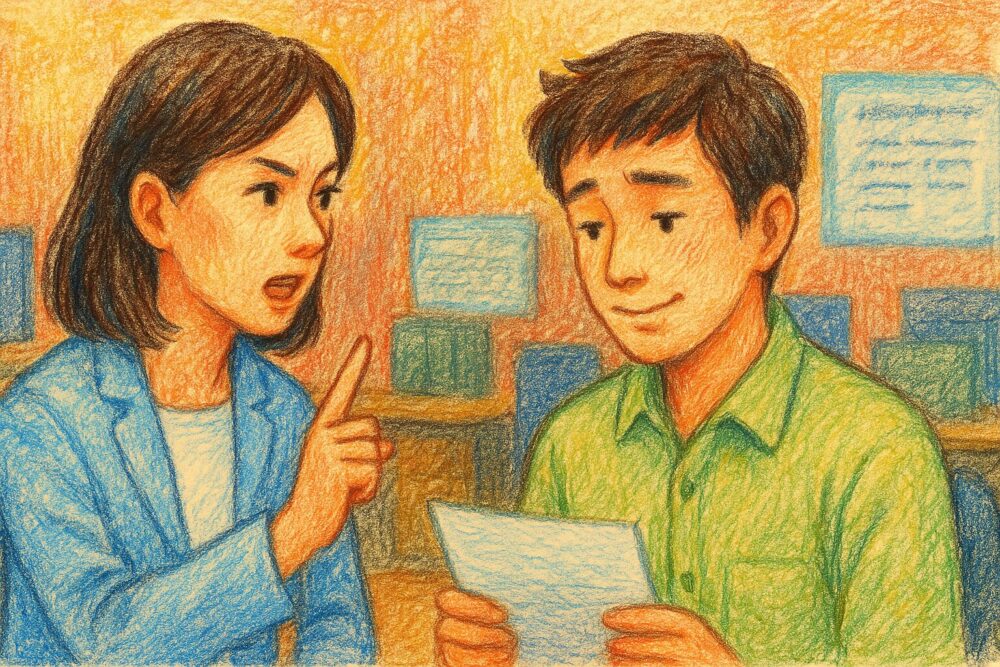

事例:ヘルメット未着用の新人対応で生まれた違い

ある現場で、新人がヘルメットを着けずに作業していました。

以前なら、

「危ないだろ!何考えてるんだ!」

と怒鳴られていた場面です。

実際、怒鳴られた新人は黙り込み、

その後は必要以上に萎縮し、

報告も最低限しかしなくなってしまいました。

一方、別の監督はこう伝えました。

「この作業のときは、ヘルメットを着けようね。

ケガしたら、現場も止まるから。」

声を荒げることなく、淡々と。

新人は素直に装着し、

それ以降は安全確認を自分から行うようになりました。

結果として、

ルールだけでなく、信頼関係まで一緒に守ることができたのです。

冷静な注意は、信頼を積み上げる

注意は、強さではなく、

一貫性と落ち着きで効いてきます。

感情を抑えるのは簡単ではありません。

それでも、

短く・淡々と・行動にだけフォーカスする。

それを積み重ねることで、

部下は「怒られないため」ではなく、

「信頼を裏切らないため」に動くようになります。

冷静さは、

現場を守り、

相手を育て、

そして何より、あなた自身を消耗から守ってくれます。

叱り方を変えることは、

関係を壊さないための、最も強い選択です。

【見方を変えてみる】「ダメな部下」ではなく「ハマっていないだけ」かもしれない

正直、

「もうこの人はダメかもしれない」

そう感じる瞬間があるのは、あなただけではありません。

何度伝えても噛み合わない。

報告は遅いし、要点もズレている。

注意しても、改善の気配が見えない。

でも、少しだけ立ち止まって考えてみてください。

それは本当に能力の問題でしょうか。

多くの場合、問題は

「向いていない土俵で戦わせている」ことにあります。

調べる力が強いタイプ:即答より“裏取り役”で力を発揮する

口頭での即答や、瞬時の判断が苦手でも、

調べる・比較する・深掘りすることが得意な人はいます。

こうしたタイプは、

- 図面や仕様の確認

- 過去事例の調査

- 不具合原因の洗い出し

といった場面で、驚くほど力を発揮することがあります。

「すぐ答えろ」ではなく、

「一度調べてまとめて教えて」と役割を変えるだけで、

評価が一変することも珍しくありません。

自分で考えるタイプ:細かい指示より“余白”を渡す

指示どおりに動かせると安心ですが、

自分なりに考えたいタイプは、

細かく縛られるほど動きが鈍くなります。

こういう部下には、

- ゴールだけを伝える

- やり方は任せる

- 結果を一緒に振り返る

この関わり方が効果的です。

最初は遠回りに見えても、

一度ハマると、指示待ちでは出せない成果を出し始めます。

話すのが苦手なタイプ:文章にすると化けることがある

口頭報告がグダグダでも、

書かせてみると驚くほど整理できる人がいます。

そんな部下には、

「まずはメモでいいから書いてみて」

「箇条書きで3点だけまとめて」

そう促してみてください。

文章にすることで思考が整理され、

結果的に“話す力”まで改善していくケースも多いです。

部下に「変われ」と求める前に、

関わり方を少し変えるだけで、景色が変わることがあります。

ダメに見えたのではなく、

まだ活かされていなかっただけ。

そう考えられた瞬間、

上司自身の心も、少し軽くなるはずです。

そしてそれは、

チーム全体を前に進める、大きな一歩になります。

よくあるQ&A

ここまで読んで、

「頭ではわかったけど、現実はそんなにうまくいかない」

「自分の場合はどうなんだろう」

そんな思いが浮かんでいるかもしれません。

部下との関わりは、正解が一つではありません。

状況も、人も、あなた自身の余裕も、日々変わっていきます。

だからこそ最後に、

多くの上司が同じように悩み、立ち止まるポイントを

Q&A形式でまとめました。

「これ、自分だけじゃなかったんだ」

そう感じながら読んでもらえたら、それで十分です。

答えを押しつけるためではなく、

あなたが少しラクになるための補足として、

気になるところだけ拾ってみてください。

- ここまで工夫しても、部下がまったく変わらない場合はどうすればいいですか?

-

正直に言うと、すべての人がすぐに変わるわけではありません。

伝え方を変えても反応が薄いとき、「自分のやり方が間違っているのでは」と不安になると思います。でも、変化には時間差があります。

行動が変わる前に、まず「反発が減る」「話を最後まで聞くようになる」といった小さな兆しが現れることも多いです。それでも改善が見られない場合は、

あなた一人で抱え込まず、上司や人事と役割分担を考える段階に来ている可能性もあります。

変えられないことまで背負う必要はありません。 - 感情的にならずに注意するのが、どうしても難しいです。どうしたらいいですか?

-

それは自然なことです。

危険な行動や同じミスが続けば、感情が動くのは当然です。大切なのは、「感情をなくすこと」ではなく、

感情が出る前に“型”に頼ること。・注意は一文で

・行動だけを切り取る

・「次どうするか」だけ伝えるこのルールを自分の中で決めておくと、

感情が高ぶっている場面でも、最低限の冷静さを保てます。感情的になってしまった自分を責める必要はありません。

それだけ真剣に向き合っている証拠です。 - 「これは自分の仕事じゃない」と感じ始めたら、どう考えればいいですか?

-

その感覚が出てきたら、かなり頑張ってきたサインです。

部下の成長を支えることと、

自分の心や時間を削り続けることは、イコールではありません。「自分が全部背負わなくてもいい」

「ここから先は組織で考えるべき」そう線を引くことは、逃げではなく健全な判断です。

あなたが壊れてしまえば、

誰も育ちませんし、現場も良くなりません。まずは、あなた自身が守られる状態を作ること。

それが結果的に、チーム全体を守ることにつながります。

【まとめ】伝える側が、いちばん頑張っていることを忘れないでほしい

正直に言います。

伝え方を変えるのは、簡単じゃありません。

相手の反応を見て、言葉を選んで、

時には自分の感情を押し殺して、何度も伝え直す。

それを毎日続けるのは、相当なエネルギーがいります。

「なんで自分ばかり…」

「もうこれ以上、気を遣えない…」

そう感じる瞬間があっても、何もおかしくありません。

忘れないでほしいのは、

あなたは“教える側”である前に、守られるべき一人の人間だということ。

もし今、

「もう限界かもしれない」

「これ以上は無理だ」

そんな気持ちが少しでも浮かんでいるなら、

それは甘えではなく、真剣に向き合ってきた証拠です。

上司や人事に相談することも、逃げではありません。

むしろ、職場を壊さないための責任ある選択です。

不思議なもので、

伝える側の心に余裕が戻ると、

部下との関係も、少しずつ変わり始めます。

一気に全部うまくやろうとしなくていい。

今日ひとつ、伝え方を変えられたなら、それで十分です。

あなたが向き合ってきた時間は、

無駄になんてなっていません。

その関わりは、確実に職場を、

そして誰かの未来を、良い方向へ動かしています。

どうか、自分自身にも敬意を払ってください。

コメント