☑️当ページのリンクには広告が含まれています。

最近、リモートワークが増えて部屋にいる時間が長くなったんだけど、なんだか頭がぼーっとすることが多いんだよね。

もしかして、部屋の二酸化炭素濃度が高くなってるんじゃない?換気不足が原因かもよ。

そうかも!でも、どうやって測ればいいのかわからないし、どのくらいの濃度が問題なのかも知らないな。

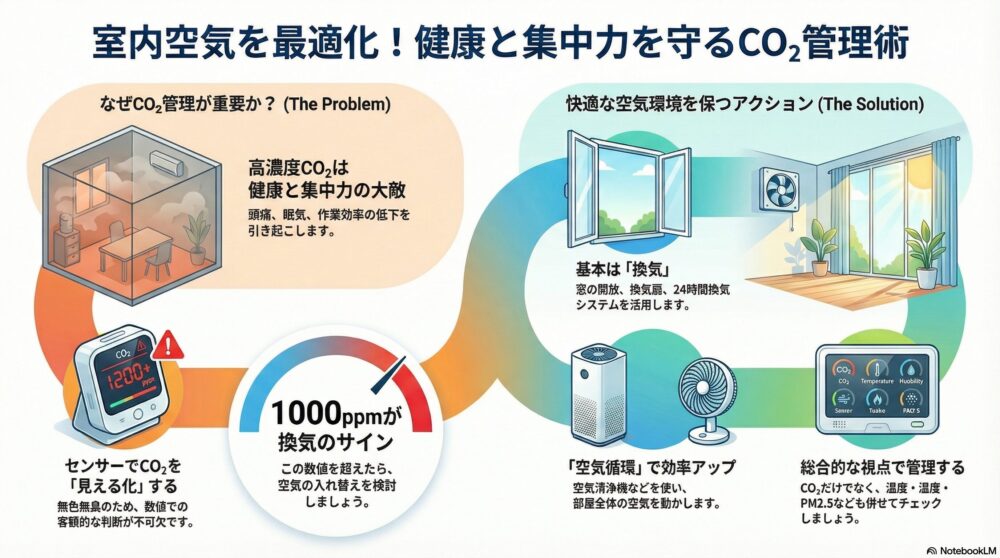

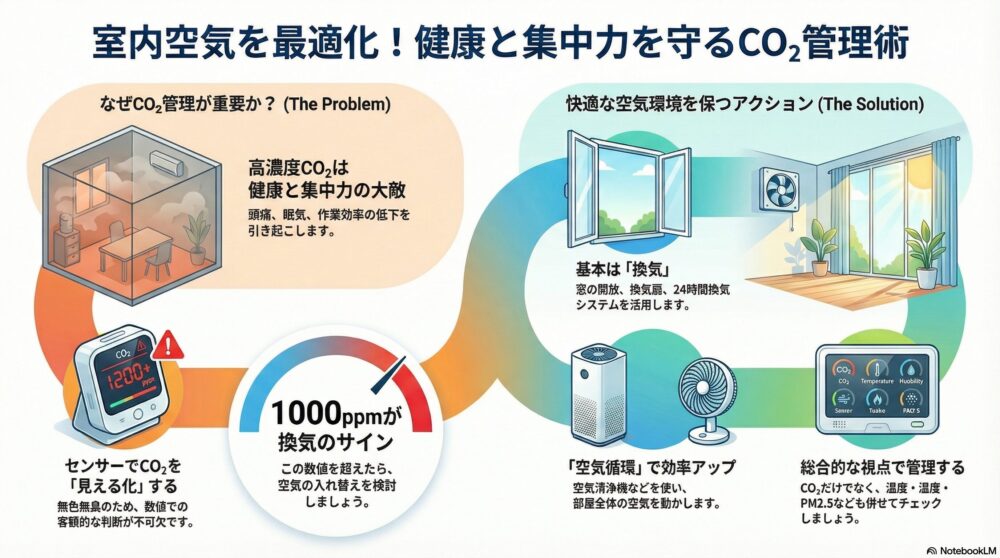

室内の二酸化炭素(CO2)濃度が高いと、集中力が下がり、頭痛・眠気などの不調につながります。

リモートワークや在宅時間が増えた今、部屋のCO₂濃度を測定して空気環境を整えることは、作業効率と健康の両方に直結する重要な対策です。

最近「なんだか集中できない」「頭がぼーっとする…」と感じるなら、換気不足によるCO2上昇が原因かもしれません。

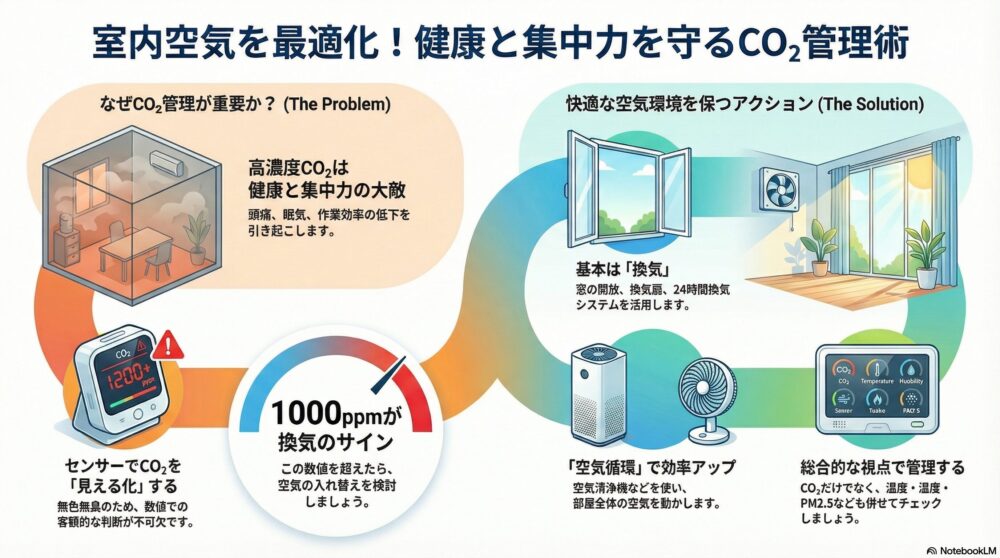

CO2は無色無臭なので、自覚しにくく気づかないうちにパフォーマンスを奪っていきます。

この記事では、下記の点をわかりやすく解説します。

・部屋の空気の状態を知る理由

・空気がスッキリ感じられる目安

・空気のチェック方法とすぐできる対策

空気が整うだけで、頭は冴え、在宅時間の質も大きく変わります。

二酸化炭素量の測定が重要な理由

近年のライフスタイルの変化により、家やオフィスなどで長時間過ごす人が増えています。

エアコンなどの空調設備を使っていると、外気との出入りが少なくなりがちで、室内の空気がこもりやすくなるのが現状です。

とくに冬場や夏場は窓を閉め切ることが多いため、二酸化炭素(CO2)濃度が高まりやすくなります。

CO2濃度が高くなると、人体や作業効率、さらには住環境にもさまざまな悪影響が及ぶことが知られています。

また、二酸化炭素は無色無臭のため、意識して測定を行わない限りは気づきにくいという特徴があります。

そのため、

「体がだるい」「なんとなく頭が重い」

といった症状だけが表面化して、原因を特定しにくいことが多いのです。

快適な室内環境を保つためには、定期的に二酸化炭素濃度を測定し、状況を把握したうえで必要な対策を講じることが重要となります。

高CO2濃度が引き起こすリスク

二酸化炭素濃度が高い環境では、脳への酸素供給が不足し、作業効率や学習能力に悪影響を及ぼします。

具体的には、

CO2濃度が1000ppmを超えると判断力の低下が始まり、集中力が続かなくなったり、ミスが増えたりする可能性があります。

さらに2000ppmを超えると頭痛や眠気を感じる人が増え、長期的には体調を崩す原因にもなり得ます。

とくに、小さな子どもや高齢者は影響を受けやすいため、保育園や老人ホームなどの福祉施設でも室内空気環境の管理は欠かせません。

高齢者は自律神経や体温調節機能が低下しやすいため、換気不足や温度・湿度の不適切な管理が続くと健康リスクがより高まると考えられています。

二酸化炭素量の基準値

二酸化炭素濃度の基準値は、一般的に以下のように示されています。

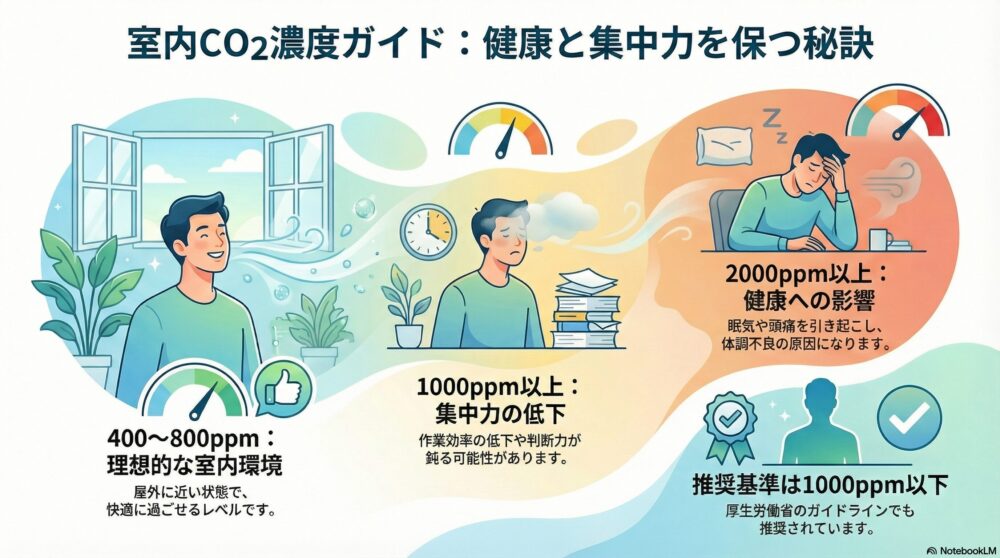

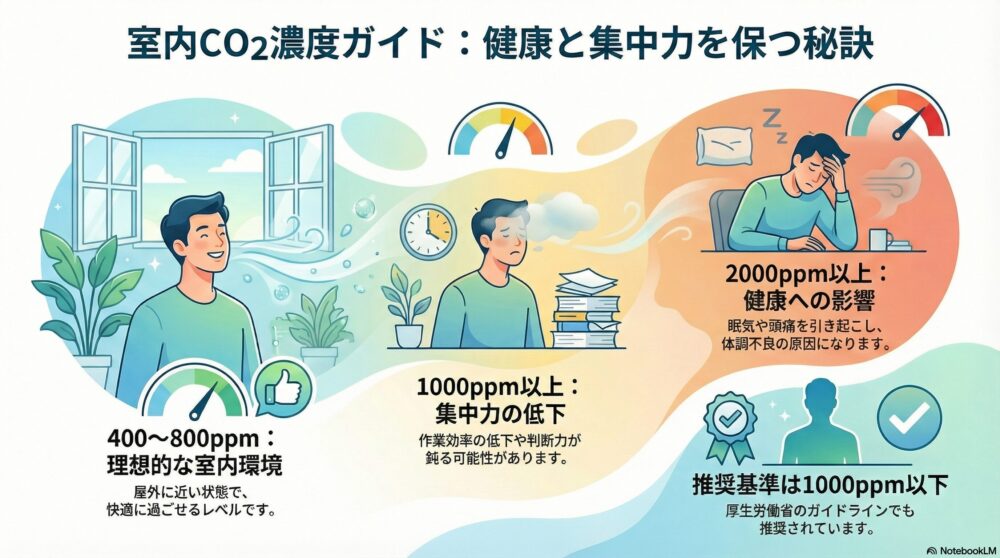

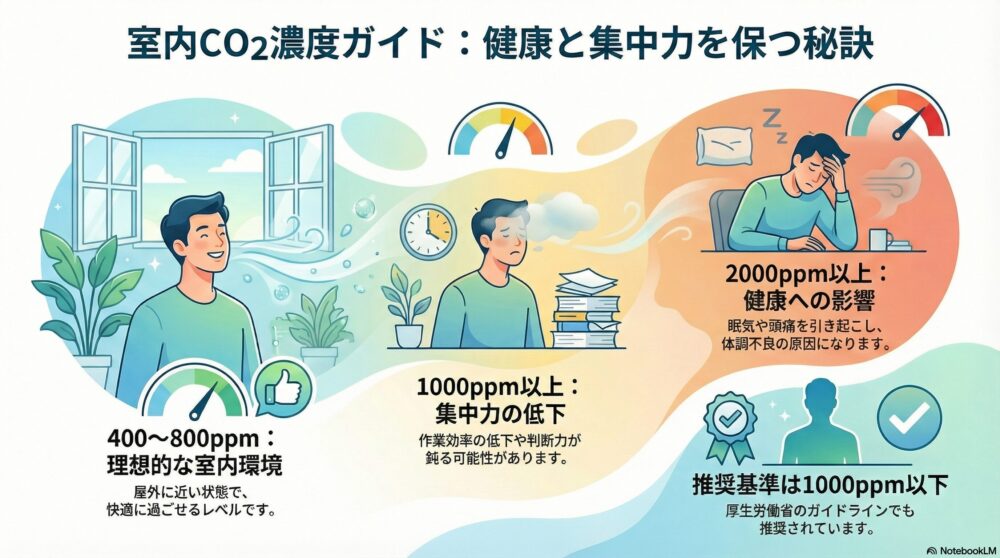

- 400〜800ppm:理想的な室内環境。屋外に近い状態であり、快適に過ごせる。

- 1000ppm以上:軽度の集中力低下が起こる可能性がある。作業効率が下がったり、判断力が鈍ったりすることがある。

- 2000ppm以上:眠気や頭痛を感じることがある。長時間滞在すると体調不良の原因になり得る。

これらの値はあくまでも目安ですが、海外の研究や厚生労働省のガイドラインなどでも、室内のCO2濃度は1000ppmを下回ることが望ましいとされています。

家族の健康や仕事・学習のパフォーマンスを考慮すると、この水準をいかにキープするかがポイントになるでしょう。

室内のCO2濃度を測定する方法

室内の二酸化炭素濃度を把握するには、専用の測定器具を使うのが一番確実です。

最近では、手のひらサイズで持ち運びが簡単な計測器も市販されていますので、家庭でも気軽に測れるようになっています。

また、インターネットに接続してデータを常時記録・モニタリングできるタイプも増えており、グラフ化することで換気のタイミングを視覚的に把握しやすくなっています。

二酸化炭素センサーを使う

二酸化炭素センサーにはいくつかの方式がありますが、一般的にNDIR(非分散型赤外線吸収)方式が広く利用されています。

NDIR方式のセンサーは、赤外線がCO2分子に吸収される性質を利用して濃度を測定する方法です。以下のような特徴があります。

- 測定精度が比較的高い

- 連続測定に適している

- 小型化が可能で持ち運びしやすい機種もある

これらのセンサーはDIYショップやインターネット通販などで手に入り、価格も以前と比べるとかなり手頃になってきました。家庭で使用するのであれば、±50〜100ppm程度の誤差範囲でも十分に実用的です。

測定結果の活用方法

計測したCO2濃度の値をもとに、以下のように対策を立ててみましょう。

- 換気のタイミングを決める

1000ppmを超えたら、窓を開けるか換気扇を回して外気を取り入れる。

- 部屋の使用状況に合わせて測定場所を変える

作業場所や寝室など、長時間滞在する部屋では特に注意が必要。

部屋の中央付近や呼吸器の高さ(座ったときの鼻や口の高さ)で測定するとなお良い。 - 他の空気成分との関連をチェックする CO2濃度だけでなく、温度や湿度、PM2.5なども一緒に測定して総合的に評価すると快適性を高めやすい。

このように、CO2センサーを使えば客観的なデータに基づいて適切な行動ができるようになります。

特にリモートワークで長時間同じ部屋にいる場合は、定期的な測定と記録を習慣にするのがおすすめです。

二酸化炭素濃度を下げる方法

部屋のCO2濃度を下げる一番かんたんな方法は「換気」です。

窓を開けて空気を入れ替えるだけで、すぐに効果が出ます。

ただし、

・暑い・寒い

・湿気が気になる

・外の音や花粉が気になる

こうした理由で、窓を開けにくいこともありますよね。

そんな場合でも、ちょっとした工夫で室内のCO2濃度を下げることは可能です。

換気の工夫

換気には大きく分けて、「自然換気」と「機械換気」の2種類があります。

自然換気は、窓を開けて空気を入れ替える方法です。

おすすめなのは、部屋の対角線上にある窓を2か所同時に開けること。

空気の入り口と出口ができるため、

部屋の中の空気がスムーズに流れ、CO2も外へ出やすくなります。

一方、機械換気は、

・換気扇

・エアコンの換気機能

・24時間換気システム

などを使う方法です。

最近の住宅では24時間換気が付いていることも多いですが、

フィルターが汚れていると、換気の効果が下がってしまいます。

定期的な掃除や点検も忘れないようにしましょう。

窓を開けられない日は、機械換気を上手に使うだけでも十分効果があります。

観葉植物の活用

観葉植物は、光合成によってCO2を吸収します。

量は多くありませんが、まったく効果がないわけではありません。

いくつか植物を置くことで、

わずかですがCO2を減らす助けになります。

それだけでなく、

・見た目が落ち着く

・リラックスできる

・湿度を保ちやすくなる

といった空間を快適にする効果も期待できます。

ただし注意点があります。

夜は植物も呼吸をしてCO2を出します。

そのため、CO2対策としては、

日中の明るい時間帯のほうが効果的だと覚えておきましょう。

快適な室内環境を維持するポイント

CO2濃度の管理は、快適な室内環境づくりの一部にすぎません。

実際には、

・温度

・湿度

・空気中のホコリや花粉

といった要素も合わせて考えることが大切です。

これらをまとめて整えることで、

より快適で過ごしやすい空間になります。

ここからは、CO2以外のポイントも含めた環境づくりのコツを紹介します。

空気清浄機の活用

空気清浄機は、ホコリや花粉、PM2.5などを取り除く家電です。

フィルターを通して空気をきれいにしてくれます。

空気清浄機は、

CO2を直接減らすわけではありません。

ただし、空気を循環させることで、

部屋の空気がよどみにくくなり、CO2が一か所にたまりにくくなる効果があります。

最近では、

・加湿機能付き

・空気清浄と加湿を同時に行えるタイプ

も多く、乾燥しやすい冬には特に便利です。

注意したいのはフィルターの状態です。

フィルターが汚れたままだと、本来の性能が出ません。

空気清浄機を使い始めたら、

メーカーがすすめる掃除や交換のタイミングを確認し、定期的にお手入れしましょう。

室内温度と湿度の管理

温度と湿度は、快適さに直結する基本的なポイントです。

室温が高すぎたり低すぎたりすると、

体が体温調整に余計なエネルギーを使い、

疲れやすくなったり、集中力が落ちやすくなります。

湿度にも注意が必要です。

・低すぎる → ウイルスに感染しやすくなる

・高すぎる → カビやダニが発生しやすくなる

といった影響があります。

目安としては、次の範囲がよいとされています。

・室温:18〜26℃程度

・湿度:40〜60%程度

CO2濃度のチェックと合わせて、

温湿度計を使って数値を把握する習慣をつけると安心です。

季節に応じて、

・加湿器

・除湿機

・エアコン

を使い分けながら、

空気環境をトータルで整えていきましょう。

よくあるQ&A

在宅時間が増えるほど、部屋の空気って意外と気になりますよね。

「換気はしているつもりだけど大丈夫?」「CO₂ってどれくらいが普通なの?」

そんな読者の方からよくいただく疑問を、わかりやすくまとめました。

空気環境は家族の健康にも、仕事のパフォーマンスにも直結します。

気になった時にサッと確認できるように、ポイントだけ簡潔に Q&A 形式でご紹介します。

まとめ

室内のCO₂濃度を管理することは、集中力の維持や体調トラブルの防止につながります。とくに自宅で過ごす時間が増えた今、空気環境の改善は健康・パフォーマンスに直結します。

● CO₂を測るべき理由

- 高濃度では頭痛・眠気・作業効率低下が起こる

- CO₂は無色無臭で気づきにくいため、測定が必須

● センサー活用のメリット

- NDIR方式なら精度が高く、換気タイミングを数値で判断できる

- 1000ppmを超えたら換気の目安にしやすい

● 快適に保つための行動

- 窓開放・換気扇・24時間換気で効率よく空気を入れ替える

- 空気清浄機で空気循環を助け、温度・湿度も同時に管理する

- 観葉植物の配置や生活動線に合った測定位置の工夫も有効

● 家全体で整える視点

- CO₂だけでなく、温度・湿度・PM2.5など複合的にチェックする

- 定期的なメンテナンスで空気の質を安定させる

● これからの住環境づくり

- 技術の進歩により、新しい空気環境ツールが続々登場

- 情報をアップデートしながら改善を続けることで、より快適な住環境が実現する

- 家族全員が気持ちよく過ごせる空間は、仕事・学習の効率だけでなく、心身の健康維持にも大きな効果がある

CO₂センサーによる数値の“見える化”は最初の一歩です。

換気・温湿度管理・空気循環などを組み合わせていけば、在宅時間の質は確実に向上します。

コメント