そういえば、成功者って“朝勉強”を推してる人が多いよね。テレビで見たんだけど、朝早起きして本を読んだり、資格の勉強をしたりしてるんだって。

確かに。朝がいいっていう話はよく聞くよ。やっぱり脳がフレッシュな時間帯だから効率がいいのかな?

そうらしいよ。しかも、朝は決断することが少ないから、脳のリソースを勉強に回せるとか。

なるほどね。だったら、まずは朝型の生活に変えてみるのもありかも。それだけで勉強効率が上がるなら、試す価値はあるよね。

成功している人の習慣を見ていると、やたらと「朝」を大事にしている人が多いと感じませんか。

朝早く起きて本を読んだり、資格の勉強をしたり。テレビやインタビューでも、そんな話をよく耳にします。

確かに、「朝は集中しやすい」「頭が冴えている」というイメージはあります。

でも一方で、こう思う人も多いはずです。

仕事が終わった後はもうクタクタ

勉強しようと思っても全然頭に入らない

結局、三日坊主で終わってしまう

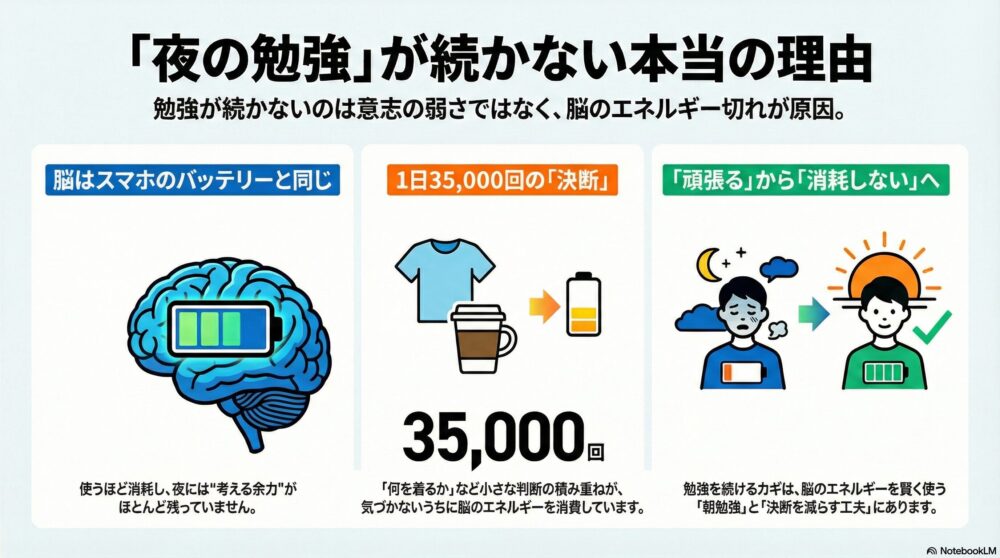

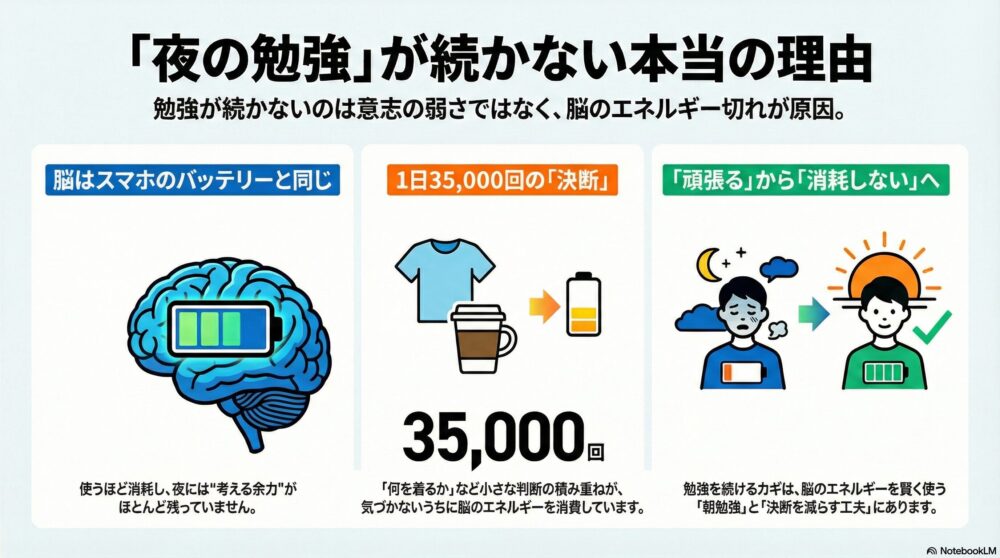

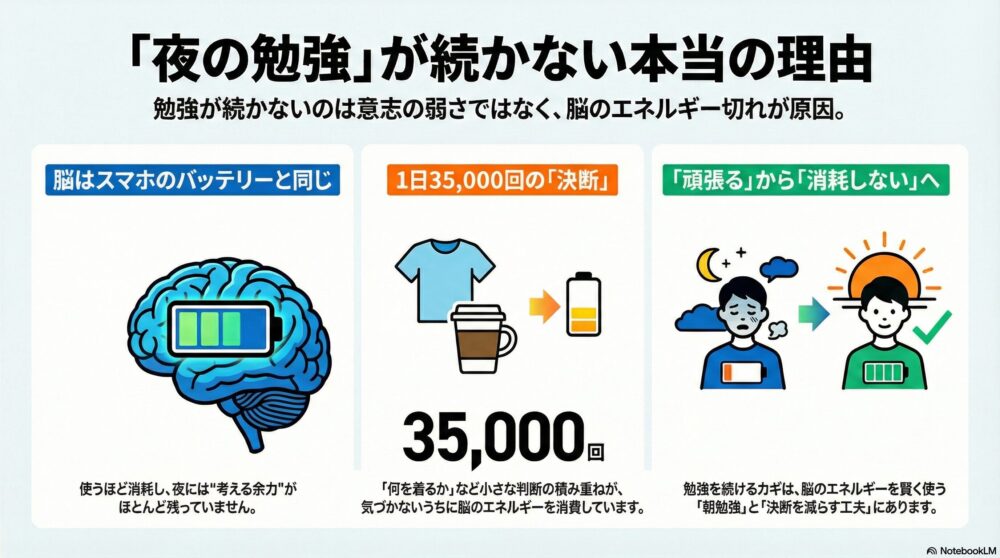

実はこれ、意志が弱いからでも、やる気が足りないからでもありません。

原因はもっとシンプルで、脳のエネルギーの使い方にあります。

私たちの脳は、スマホのバッテリーと同じで、使えば使うほど消耗します。

しかもその消費は、勉強や仕事だけではありません。

「何を着るか」「どのメールから返すか」といった小さな判断でも、少しずつ減っていきます。

だから夜になる頃には、もう“考える余力”が残っていない。

その状態で勉強しようとしても、続かないのは当然です。

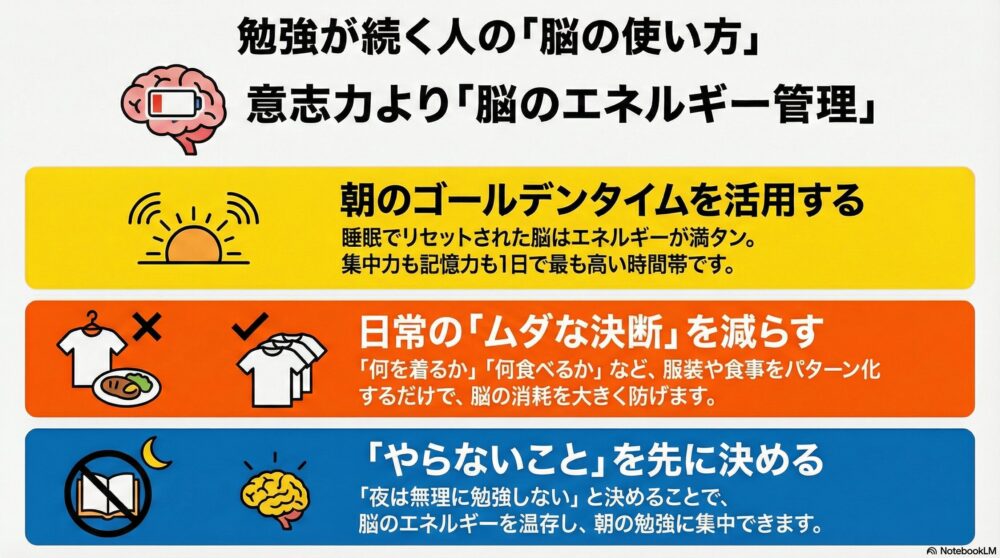

勉強を続けたいなら、努力する前に「脳の使いどころ」を変える必要があります。

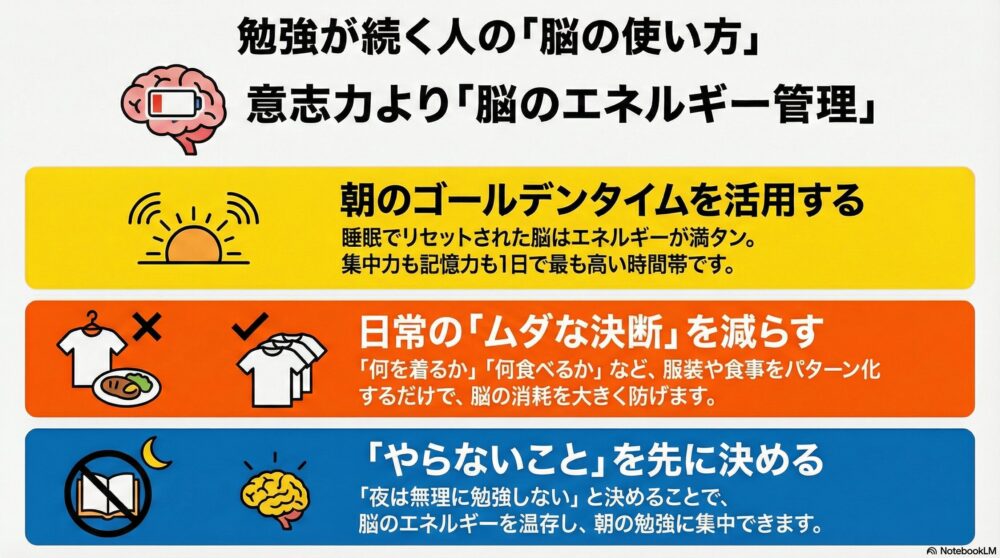

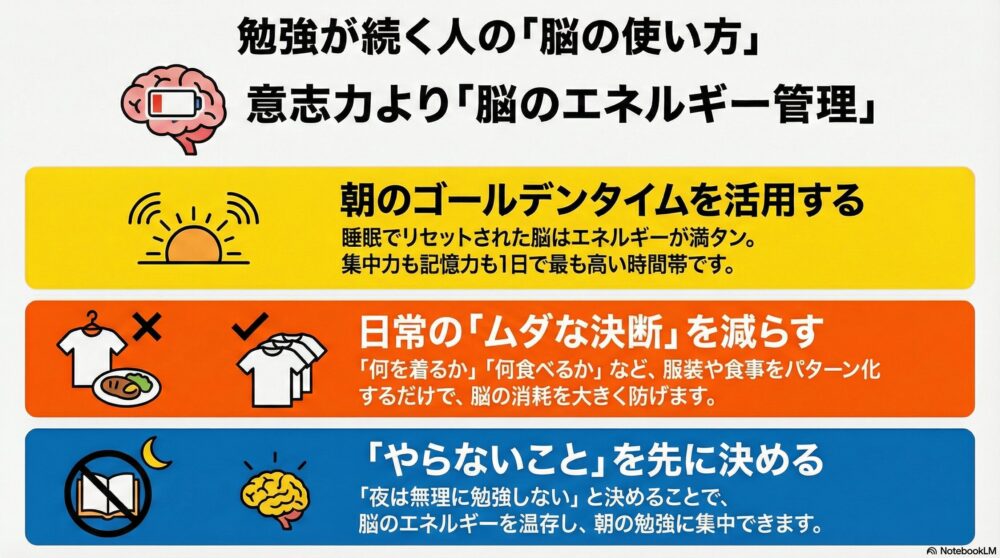

その最適解が「朝勉強」と「決断を減らす工夫」です。

本記事では、朝勉強がなぜ効果的なのか、そして日常の無駄な決断をどう減らせばいいのかを、脳のリソースという視点からわかりやすく解説していきます。

「頑張る」のではなく、「消耗しない」。

その考え方を知るだけで、勉強も仕事も驚くほどラクになります。

脳のリソースが勉強を続かなくさせる理由

勉強が続かない原因は、意志の弱さでも時間不足でもありません。

多くの場合、気づかないうちに脳のエネルギーを使い切っていることが問題です。

まずは、脳がどのように消耗しているのかを整理していきます。

脳は1日に膨大な回数の判断をしている

私たちの脳は、1日に約35,000回もの意思決定を行っていると言われています。

そのほとんどは無意識の判断です。

朝起きてからだけでも、

何を着るか、朝食をどうするか、スマホを見るかどうか。

こうした小さな選択が、知らないうちに積み重なっています。

判断の積み重ねが脳を疲れさせる

重要なのは、判断するたびに脳のエネルギーが確実に消費されるという点です。

やる気や根性とは関係なく、物理的に減っていきます。

「決断疲労(Decision Fatigue)」という概念があり、

一定回数以上の意思決定を行うと、判断力や集中力が著しく低下するとされています。

夜に勉強が続かないのは自然なこと

夜になると、

集中できない、難しいことを考えたくない、楽な行動を選びたくなる。

これは怠けではありません。

単純に、脳のリソースが残っていない状態なのです。

朝勉強が効率的な理由

朝勉強が勧められるのは、精神論や根性論ではありません。

脳の仕組みを考えると、朝は最も合理的な学習時間帯だからです。

朝は脳のリソースがほぼ満タン

睡眠によって脳はリセットされ、決断疲労もほとんどありません。

朝は、1日の中で最も頭がクリアな時間です。

同じ30分でも、夜と朝では集中力の質がまったく違います。

雑音が少ない時間帯

朝は、

通知・電話・急な依頼・人間関係のストレスが入りにくい時間帯です。

勉強に集中しやすい、いわば思考のゴールデンタイムと言えます。

記憶が定着しやすい仕組み

朝に学んだことは、その後の1日の中で何度も思い出す機会があります。

人は「思い出す回数」が増えるほど、記憶が定着しやすくなります。

朝勉強は、

集中しやすく、覚えやすく、忘れにくい学習法です。

朝勉強を習慣にするための工夫

朝勉強は効果的ですが、やり方を間違えると続きません。

大切なのは、意志に頼らず続けられる仕組みを作ることです。

起きたらすぐ始められる状態を作る

朝に「やるかどうか」を考え始めると、その時点で余計な決断が増えます。

結果、やらない選択をしてしまいがちです。

起きたら顔を洗う前に教材を開く。

コーヒーが落ちるまでの5分だけ問題集を開く。

小さく、具体的に決めておくことがポイントです。

前日の準備で朝のハードルを下げる

教材を机に出しておく。

開くページを決めておく。

これだけで、朝の心理的負担は大きく下がります。

スマホは朝勉強の最大の敵

朝イチでSNSやニュースを見ると、脳が一気に情報で埋まります。

勉強中は機内モードにするか、物理的に距離を置くのが効果的です。

決断管理で脳の消耗を減らす

朝勉強の効果を高めるには、日常全体の決断を減らす意識も欠かせません。

脳のリソースは、勉強以外でも消費されているからです。

生活をルーティン化する

起きる時間、服装、朝食、通勤中にやること。

これらを固定するだけで、判断回数は大きく減ります。

重要な決断のために、どうでもいい決断を減らす考え方です。

食事や仕事は「考えない設計」にする

「今日は何を食べよう?」を毎回考えない。

ある程度パターンを決めてしまう。

仕事でも、チェックリストやテンプレートを使い、

毎回ゼロから考えないようにします。

情報の取り扱いをコントロールする

通知を切る。

SNSを見る時間を決める。

情報は浴びるものではなく、必要なときに取りに行くものです。

脳のリソース管理を習慣にする考え方

脳のリソース管理は、一度やって終わりではありません。

無理なく続けられる形で、習慣にしていくことが重要です。

小さな成功体験を積み重ねる

朝に5分机に向かえたら、それで十分です。

「できた」という事実が、次の行動につながります。

睡眠と体調管理は前提条件

寝不足では、どんなテクニックも効果が出ません。

良質な睡眠は、最もコスパの良い自己投資です。

やらないことを先に決める

夜は無理に勉強しない。

この時間以降はSNSを見ない。

やらないことを決めるほど、朝の時間が活きてきます。

朝勉強と脳のリソース管理に関するよくある質問

ここまで読み進めて、

「朝勉強が良いのは分かった。でも本当に自分にできるのか?」

そんな不安が浮かんできた方も多いはずです。

朝型への切り替えや、決断管理は効果が高い一方で、

生活リズム・仕事・性格による向き不向きが気になるテーマでもあります。

そこでここからは、

検索でもよく調べられている疑問を中心に、Q&A形式で整理しました。

つまずきやすいポイントを先に知っておくことで、無理なく続けやすくなります。

ここまで読み進めて、

「朝勉強が良い理由」

「勉強が続かない本当の原因」

は、もう十分に理解できたはずです。

それでも、

自分の生活に取り入れられるか不安

結局、三日坊主になりそう

そんな気持ちが残っているかもしれません。

でも、安心してください。

この話は「生活を劇的に変えろ」というものではありません。

必要なのは、

明日の朝に“ひとつだけ”行動を変えること。

・机に教材を出して寝る

・起きて5分だけ問題集を開く

・スマホを触らずに朝を始める

たったこれだけで、

脳のエネルギーの使われ方は確実に変わります。

変化はいつも、小さな一歩から始まります。

朝勉強と脳のリソース管理で勉強を続けるコツ

脳のリソースには限りがあります。

そして多くの人は、その大半をどうでもいい判断に使ってしまっています。

夜に勉強が続かないのは、あなたの意志が弱いからではありません。

単純に、脳がすでに使い切られているだけです。

だからこそ重要なのは、

- 脳が最もクリアな朝の時間を使うこと

- 日常の無駄な決断を減らすこと

- やらないことを決めて脳の余力を残すこと

この3つを意識するだけで、

勉強効率も仕事のパフォーマンスも大きく変わります。

完璧を目指す必要はありません。

毎日1時間やる必要もありません。

今日の5分の選択が、未来の1時間を生みます。

まずは明日の朝、

何も考えずに机に向かってみてください。

それが、勉強が続く生活へ切り替える最初の一歩です。

コメント