この人、仕事早いな〜って思う人いるけど、ああいう人って、何が違うんだろうね?

うん、たしかに。単純に手が早いだけじゃなくて、要点を押さえるのがうまいっていうか、判断が的確って感じするよね。

そうそう。ただ手を動かすのが早いってだけじゃない、なんか”質のある速さ”ってあるよね。

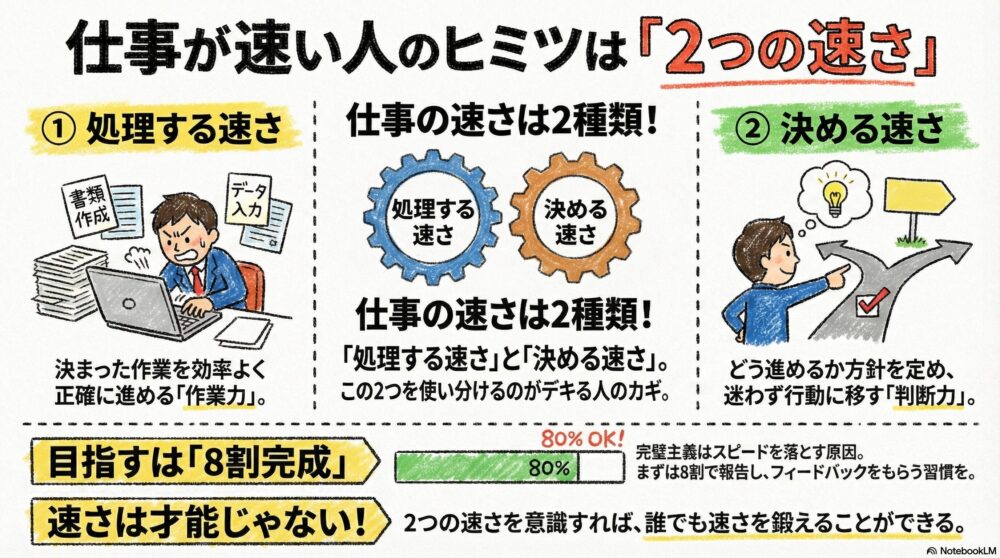

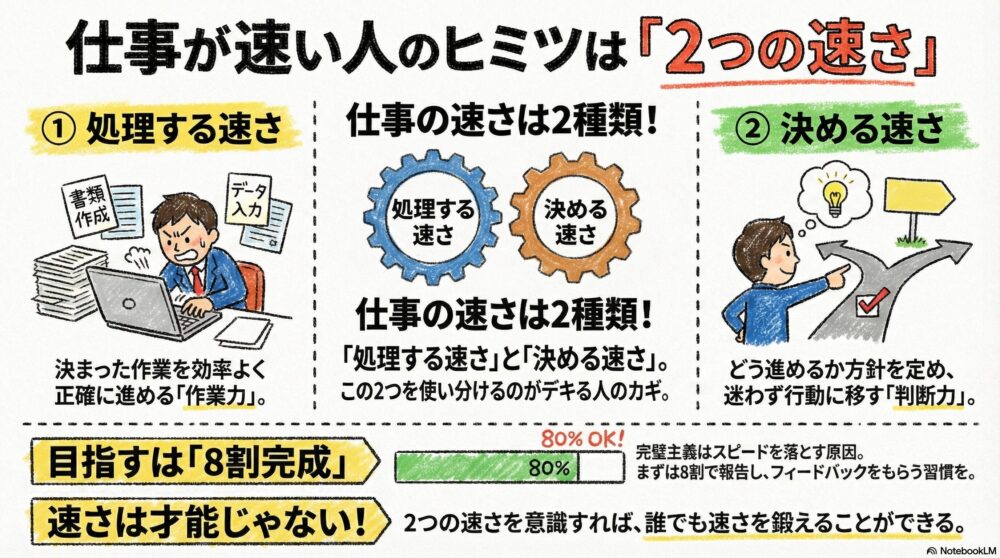

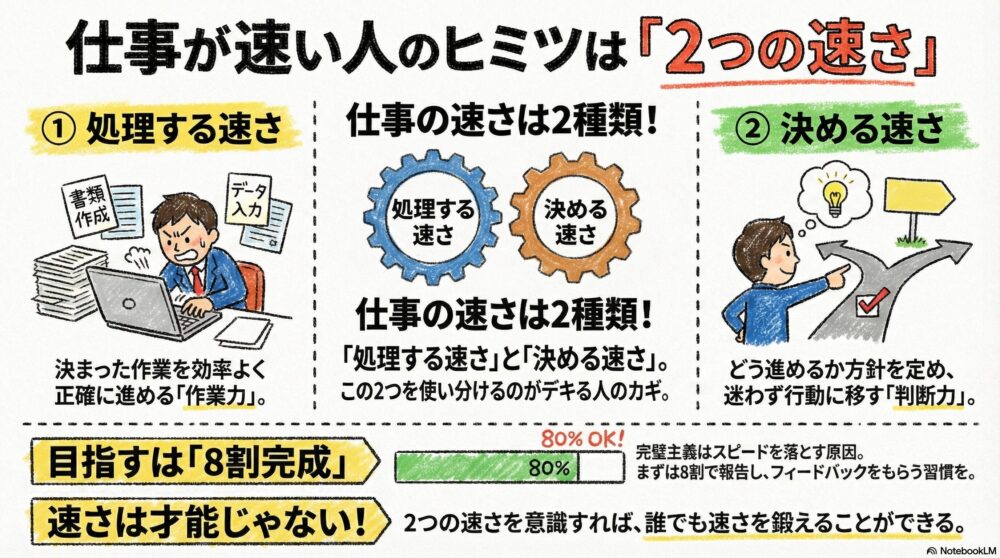

実は、仕事の速さには”2種類”あるって知ってる?

仕事のスピードには、実は2種類あります。

それは「処理速度の速さ」と「意思決定の速さ」です。

評価される人は、この2つを状況に応じて使い分けています。

逆に、手は速いのに評価されない人は、どちらか一方しか使えていません。

同じ1時間でも成果に差が出る理由は、才能や性格ではありません。

“どの速さを使っているか”を理解しているかどうか。

結論から言うと、

仕事が本当に速い人は、「作業」と「判断」で速さを切り替えています。

この記事では、

なぜ仕事が早い人は評価され、

うまく切り替えられないと、同じ仕事でもしんどくなるのか。

その理由と、誰でも実践できる考え方を解き明かしていきます。

仕事の速さには「2種類」がある

仕事が早い人を見ていると、「手が早い」「判断がはやい」といった表面的な違いに目が行きがちです。

でも本質的な差は、そこではありません。

実は、仕事のスピードにはまったく性質の異なる2つの速さがあります。

この違いを理解しているかどうかで、同じ1時間でも成果に大きな差が生まれます。

処理する速さと、決める速さ

処理する速さ…仕事をコツコツ進めるチカラ

決める速さ…どうするかすぐに判断するチカラ

この2つは似ているようで、使いどころも鍛え方もまったく違います。

そして、評価される人ほど、この違いを無意識に使い分けています。

「速い=早い」では、仕事はうまくいかない

「とにかく早くやることが大事」

そう思って動いているのに、なぜか評価されない。

そんな経験があるなら、ここがズレています。

速さを“ひとつのもの”として扱ってしまうと、仕事はかえって重くなります。

早く終わらせても意味がないケース

誰よりも先にレポートを出しても、内容が間違っていたら意味がないよね。

急ぎすぎが生む、やり直しの罠

とにかく急ぐと、あとでやり直しが増えて、結局時間がかかるかもしれない…。

だから必要なのは、

「早く動くこと」ではなく「どの速さを使うかを選ぶこと」です。

仕事ができる人は、速さを切り替えている

本当に仕事が速い人は、ずっと同じギアで走り続けていません。

場面ごとに、意識的に速さを切り替えています。

作業では「処理する速さ」を使う

書類をまとめたり、メールを送ったりするような「コツコツ作業」をはやく進めるチカラ。

判断では「決める速さ」を使う

どう進めるかをすぐに判断して、「迷わず行動する」チカラ。

どちらかひとつだけが速くても、仕事の全体スピードは上がりません。

両方を使えることではなく、使い分けられることがポイントです。

なぜ「2種類の速さ」を理解する必要があるのか

今求められているのは、「とにかく早い人」ではありません。

質を落とさず、前に進められる人です。

速さだけを追いかけると起きること

速さだけを追いかけると、後で手直しが増えるかも。

判断だけが速くても詰まる理由

判断だけ早くても、作業が遅いと全体が遅れるよね。

この2つの速さを理解していれば、

「今はどっちの問題か?」と切り分けられるようになります。

それだけで、仕事は驚くほどラクになります。

ここからは「理解」ではなく「分解」。

抽象論ではなく、実務レベルに落として見ていきます。

タイプ①:処理速度の速さとは?

このタイプの速さは、目に見えるスピードの代表格。決められた作業をいかに効率的に、正確にこなすかが問われる領域です。 いわば「作業力」の速さであり、仕事の基盤を支える力とも言えます。

単純作業を効率化する力

処理速度の速さとは、言い換えれば「手を動かす速さ」です。データ入力や書類作成など、手順が明確な仕事では、この力が成果に直結します。こうした仕事をいかに素早く、かつ正確にこなせるかが鍵となります。

反復業務に強い人の特徴

処理速度が速い人には、共通する特徴があります。たとえば、作業の手順をパターン化している、無駄な動きを徹底的に省いている、ショートカットキーなどを活用しているなど。「慣れ」や「工夫」によって、このスピードは大きく変わってきます。

この速さを高める具体的な方法

まずは、自分の作業フローを見直すこと。何にどれだけ時間がかかっているのかを把握し、改善ポイントを探します。さらに、ツールの活用やテンプレートの導入など、小さな積み重ねが処理速度向上につながります。

タイプ②:意思決定の速さとは?

考えて動く力、選択する力。それが意思決定の速さです。仕事が複雑化し、判断が求められる場面が増える中、この能力はますます重要になっています。 “迷わず決める”ことは、ビジネスを前に進めるための大きな武器になるのです。

判断スピードが仕事を左右する

もうひとつの「速さ」が、意思決定の速さです。情報を集め、状況を整理し、最適な選択をするまでのスピード。ときには迷って手が止まることが、全体の進行を遅らせてしまうこともあります。決めることができる人は、組織の中でも重宝されます。

考える力と決める力のバランス

優れた意思決定には、情報を正しく捉える力と、迷いなく決断する力の両方が必要です。考えすぎて行動が遅れるのも、直感だけに頼ってミスをするのもNG。情報収集と判断力のバランスをとることが、結果的にスピードアップにつながります。

優れた意思決定者がしていること

彼らは「完璧な情報が揃うまで待たない」という共通点を持っています。7〜8割の確信が持てた時点で決断し、残りは走りながら調整する。失敗を恐れず、小さく試してフィードバックを得る。この“仮決定→改善”のサイクルが、意思決定の質とスピードを高めます。

2種類の速さを使い分けるには?

どちらの速さも大事ですが、常に両方を同時に使えるわけではありません。 そのためには「状況の見極め」が欠かせません。自分やチームの特性を理解し、最適な形で速さを発揮する方法を見ていきましょう。

仕事の内容で速さを使い分ける

作業系のタスクには処理速度、企画や判断が求められる場面では意思決定の速さ。このように、仕事内容に応じて意識的に速さのタイプを使い分けることが、無駄なく仕事を進めるコツです。

自分の強み・弱みを理解する

自分がどちらの速さを得意としているかを理解しておくことで、伸ばすべきポイントが明確になります。また、不得意な部分は、工夫や仕組みで補う意識も大切です。

チームで補完し合う仕組みづくり

全てを一人で完璧にこなす必要はありません。処理が速い人と判断が速い人、それぞれの強みを生かし合うことで、チーム全体として高い成果を出すことができます。役割分担や報連相のルールを明確にしておくことが重要です。

8割の完成度は2割の力で達成できる?

「どこまでやれば“十分”なのか?」この問いに答える視点として知っておきたいのが、パレートの法則。 “完璧”にこだわりすぎると、逆にスピードが失われてしまう。仕事における最適な「仕上げ方」について考えてみましょう。

パレートの法則(80:20の法則)とは

「成果の8割は、全体の2割の要素から生まれる」というパレートの法則。ビジネスにおいても、「最も重要な部分に集中すれば、大部分の結果が得られる」と言われています。

「完璧主義」が仕事のスピードを落とす

完璧を求めるあまり、時間をかけすぎてしまうケースは少なくありません。「あとちょっと」と思って手直しを繰り返すうちに、納期がギリギリに…。完璧主義は一見丁寧なようでいて、実は生産性を下げる要因にもなるのです。

8割の完成で報告し、フィードバックをもらう習慣

まずは“8割”の完成でアウトプットし、周囲のフィードバックを受ける。その後で修正・ブラッシュアップを行う方が、結果として質もスピードも上がります。報告・相談のタイミングを早めることで、仕事の精度も格段に上がります。

仕事の質も高める「本当の速さ」とは

本当に仕事が速い人は、「ただ急ぐ」のではなく「的確に進める」力を持っています。 この章では、スピードと丁寧さを両立し、周囲から信頼される“本物の速さ”の身につけ方を解説します。

「早くやる」ではなく「的確にやる」

「早い=雑」ではなく、「早い=的確」が理想です。無駄を省き、重要なポイントに集中することで、スピードと質を両立させることができます。

スピードと丁寧さを両立させるコツ

最初に全体のゴールと手順を明確にしておくことが、丁寧さを保ちながら速く進めるポイントです。また、自分の作業に対して定期的に振り返りを行い、改善を積み重ねることも有効です。

仕事の速さを武器にするために

「ただ急ぐ」のではなく、「どの場面でどの速さが求められているか」を見極める力こそ、現代の仕事力の鍵です。2種類の速さを使いこなすことで、仕事の信頼度も評価も確実に上がっていきます。

よくあるQ&A|仕事の速さ・効率に関する疑問

ここまでで、「仕事の速さには2種類がある」ことは、かなりクリアになったと思います。

処理速度と意思決定速度。

どちらも大切で、どちらか一方だけでは足りない。

ただ、理解が深まるほど、こんな疑問も浮かんできませんか?

まとめ

仕事が速い人を見ると、

「自分とは何が違うんだろう…」

そう感じて、少しだけ自信をなくす瞬間があります。

必死に手を動かしているのに、

なぜか進まない。

頑張っているのに、評価されない。

でも、それはあなたの能力や才能の問題ではありません。

仕事の速さは、

「生まれつき」でも

「センス」でもなく、

“速さの使い方”を知っているかどうかで決まります。

この記事で伝えた一番大切なポイントは、これです。

- 仕事の速さには

「処理速度の速さ」と「意思決定の速さ」の2種類がある - 本当に仕事が速い人は

この2つを状況に応じて切り替えている - うまくいかない原因は

「努力不足」ではなく

どちらの速さを使うべきか分かっていないだけ

ただ早く動くことが正解ではありません。

- 迷う時間を減らす

- 完璧を目指しすぎない

- 8割で一度出して、修正しながら進める

この考え方を持つだけで、

仕事は驚くほど軽くなります。

もし今あなたが、

- いつも忙しいのに進んでいない

- 判断に迷って時間を失っている

- 完璧主義で自分を追い込んでいる

そんな状態なら、思い出してください。

速さは才能じゃない。後から身につけられる“技術”です。

今日からできることは、とてもシンプル。

「これは作業の問題か?それとも判断の問題か?」

そう一度立ち止まって考えるだけでいい。

その小さな意識が積み重なった先に、

周囲から「仕事が速い人」「信頼できる人」と呼ばれる未来があります。

あなたは、もう十分頑張っている。

あとは“速さの方向”を少し変えるだけです。

ここから、仕事はもっとラクに、

もっと前に進みます。

コメント