☑️当ページのリンクには広告が含まれています。

職場で

この上司、どうして自分の責任を認めないんだろう………

と悩んだ経験はありませんか。

特に部下を厳しく叱責しながらも、自分のミスや指示の不備を認めようとせず、あたかも他人事のように振る舞うタイプの上司に困っている方は多いのではないでしょうか。

さらには、失敗が起きたときに

だから俺がいったとおりだろう

と勝ち誇ったように責め立てる場面すらあると、真面目に仕事をこなしている部下ほど理不尽さを感じてしまいます。

とはいえ、職場はあくまで仕事をする場です。

感情に任せて上司に正面からぶつかっても、相手の怒りに触れて状況が悪化してしまうかもしれません。

上司を完全に変えることは難しくても、適切なタイミングや伝え方を選ぶことで、少しずつ関係を改善する糸口は見えてくるものです。

この記事では、

責任を取らない上司への対処法や、苦言を呈する際に気をつけたいポイント

を箇条書きなどを交えながら解説していきます。

冷静さを保ちつつも、しっかりと自分の意見を伝えられるようなヒントをつかんでみてください。

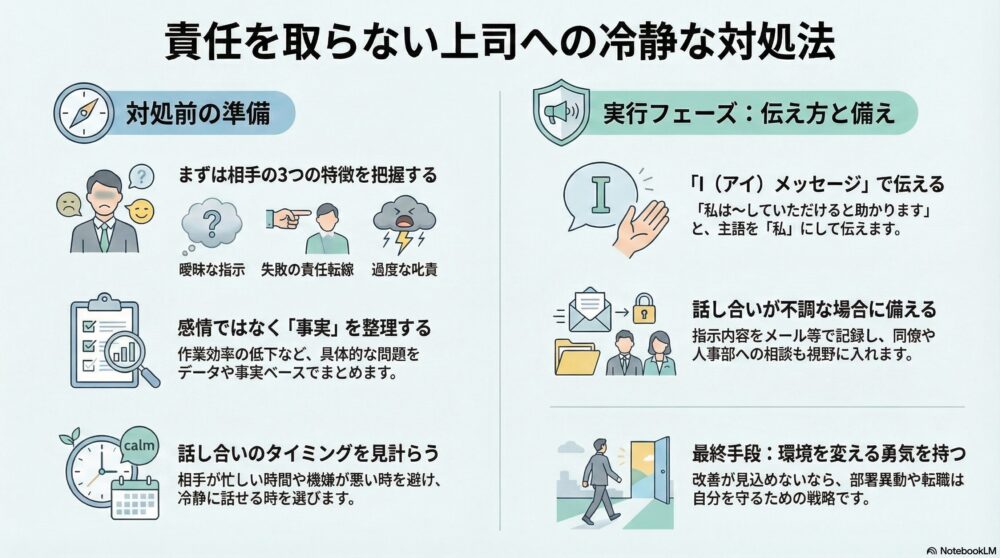

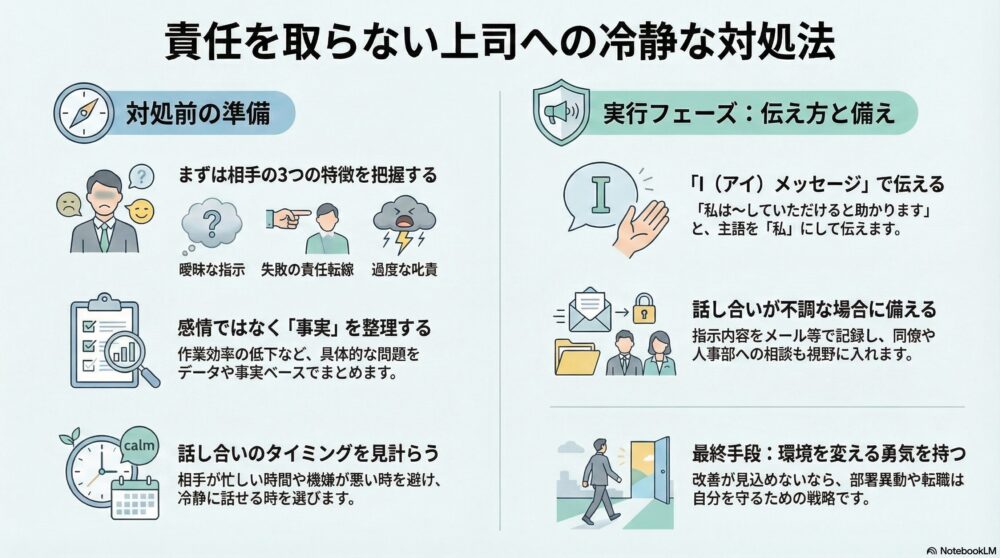

責任を取らない上司の特徴を見極める

責任を取らない上司に共通する特徴として、以下のような行動パターンが見られます。

まずはこれらを把握することで、必要以上に翻弄されることを防いでみましょう。

- 曖昧な指示を出す

「こんな感じで進めといて」というようにあいまいな言葉だけで、具体的な範囲や手順を示さないケースが多いです。

ミスが発生したときに責任の所在を明確にしづらいため、部下が悪者にされやすくなります。 - 失敗を部下のせいにする

トラブルが起こると、

「だから俺がいったとおりだろう」

「お前が勝手に判断したからだ」

といった具合に、自分の指示が完璧だったかのように責め立てます。

曖昧だった指示が原因とは認めようとしないのも特徴です。 - ミスを過度に叱責する

失敗が発覚すると、かなり強い口調で叱責する傾向があります。

部下としては言い返しにくい雰囲気が作られてしまい、必要な改善提案や意見交換がしづらい状況に追い込まれやすくなります。ちかけてみてください。

こうした特徴が揃う上司ほど、部下側の意見を聞き入れないことが多いものです。

しかし、まったく言わなければ理不尽な状況が続くだけなので、どうにか一石を投じる勇気が必要となってきます。

苦言を呈する前の心構え

上司に対して苦言を伝えるのは難易度が高いですが、以下のポイントを押さえておけば、感情的にならずに意思表示を行いやすくなります。

- 客観的に問題を捉える

「上司が嫌だ」「ムカつく」という主観的な感情だけで突き進むと、相手も構えてしまいます。

上司の行動が原因で生じている具体的な問題(作業効率の低下、チームの雰囲気の悪化など)をデータや事実ベースで整理すると、説得力を高められます。 - 自分の感情を把握する

上司の言動に腹が立つのは当然ですが、怒りをそのままぶつけるだけでは逆効果。

自分が「どの部分を一番変えてほしいのか」をクリアにしておくと、気持ちが整理されて話し合いの軸がブレにくくなります。 - タイミングを見計らう

上司が忙しそうだったり、機嫌が悪いタイミングで切り出すと、冷静に受け止めてもらえる確率は下がります。

打ち合わせ後や、少し余裕がある時間帯を見つけ、話を持ちかけてみてください。

実際に苦言を呈するときの対話術

いざ話し合いの場を設ける際には、どのような話し方が衝突を回避しながら意見を伝えられるでしょうか。

以下に、対話術のポイントを挙げてみます。

- 「 I(アイ) メッセージ」を活用する

「指示が曖昧だから困ります」という言い方だと、直接的に上司を批判する印象が強くなります。

代わりに「私はもっと具体的な指示をいただけると、混乱せずに取り組めます」という言い回しに変えてみましょう。主語を「私」にすることで、相手の防御反応を弱める効果が期待できます。 - 改善策もあわせて提示する

単なる不満の吐露で終わらないように、

「次回からはこういうステップで進めるとトラブルが減りそうです」

「こういうルールを設けてみるのはどうでしょう」

といった提案を添えると、建設的な話し合いになりやすくなります。 - 冷静な態度を保つ

上司が感情的に「だから俺がいったとおりだろう」と反論してきても、慌てずに「具体的にはどういった点を事前にご指示いただいていたのか、確認させてください」というように事実ベースで切り返すと、水掛け論になりにくいはずです。

話し合いがまとまらなかったときの備え

どれだけ冷静に伝えようとしても、残念ながら上司が全く耳を傾けないケースも存在します。

そんな状況を想定し、次のような対策を準備しておくと安心です。

- 記録を残す習慣をつける

指示内容や作業手順、トラブルが起きた際の経緯などを、メールや社内チャットなどで記録しておきましょう。

後から「言った・言わない」で揉めたとき、自分を守る確かな証拠となります。 - 周囲の協力を得る

同僚が同じように困っているなら、お互いの情報をシェアして事態改善に動きやすくなるかもしれません。

また、必要に応じて人事部門やさらに上の管理職に相談するのも一つの方法です。 - 社内の仕組みを確認する

会社によってはパワハラ相談窓口や内部通報制度などがある場合もあります。

上司との直接対話が難しいと感じたときは、こうした制度を利用して客観的な調査や対応をしてもらうことも検討してみましょう。

どうしても改善しない場合は?

繰り返し苦言を伝えても状況が変わらず、むしろ上司との溝が深まる場合も考えられます。

そのようなときには、以下の選択肢を視野に入れることが大切です。

- 部署異動や転職を検討する

上司が変わる見込みがないなら、自分の働く環境を変えるというのも一つの手。

理不尽な環境でストレスを抱え続けるより、より良い職場へ移ることでキャリアを伸ばしやすくなる可能性があります。 - 専門家に相談する

パワハラや労務トラブルの疑いが強いなら、弁護士や労働組合、社労士など専門家の力を借りて対処する方法もあります。

一人で抱え込んで限界を迎えるより、早めに第三者へ相談するほうが解決に近づくケースは多いです。

建設的に職場を動かすために

人間関係はすぐに変わるものではありませんが、問題を放置し続ければストレスは増大し、チーム全体の士気も下がってしまうでしょう。

だからこそ、以下のようなステップで粘り強く行動してみることが重要です。

- 問題を明文化する

曖昧な不満ではなく、具体的に「どの行動がどんな影響を与えているか」を紙に書き出してみてください。 - 配慮した言い回しを考える

攻撃的に聞こえない「Iメッセージ」などを工夫すると、相手の防御反応を抑えられます。 - 複数人での意見交換を検討する

同僚や上位管理職など、第三者を交えて話すことで問題点が客観化されやすくなるかもしれません。 - 環境を変える勇気を持つ

どうしても改善が見込めないなら、部署異動や転職といった新たな道を探すのも自分を守る手段となります。

責任を取らない上司への対処法に関するよくある質問(FAQ)

責任を取らない上司に振り回されると、仕事のモチベーションや自信まで削られてしまいます。

ここでは、

「なぜそういう上司が生まれるのか」「どう向き合えばいいのか」「改善しない場合はどうするべきか」

といった、読者から特に多い疑問をFAQ形式で整理しました。

感情的に消耗しすぎず、自分を守りながら働くための判断材料として役立ててください。

責任を取らない上司に悩んだときのまとめと対処ポイント

責任を取らない上司に苦言を伝えるには、冷静さと準備が欠かせません。

曖昧な指示を棚に上げて「だから俺が言ったとおりだろう」と責めてくる上司に、感情的に反発しても事態は悪化するだけです。

大切なのは、事実を整理し、敬意を持って伝える姿勢を崩さないこと。

そのうえで、自分の立場と心を守る行動を取ることです。

上司に苦言を呈する際のポイント

- 感情ではなく事実で話す

データや経緯を整理し、冷静に伝えることで説得力を高める。 - 「Iメッセージ」で伝える

「私は〜と感じました」「私はこうしたいと思います」と主語を自分に置く。

相手を責めずに、改善の糸口を共有できる。 - 改善策を添える

「次回は〜の手順で進めるとスムーズです」など、建設的な提案をする。 - 敬意を忘れない

相手の立場を尊重しつつ、毅然とした態度で臨む。 - 記録を残す・協力を得る

指示内容や経緯を記録し、同僚や人事への相談ルートも確保しておく。

どうしても改善が見込めないときは

- 環境を変える勇気を持つ

→ 部署異動や転職を検討することは逃げではなく「自分を守る戦略」。 - 専門家に相談する

→ 労務トラブルやパワハラが疑われる場合は、弁護士や社労士に相談する。

職場の人間関係は一筋縄ではいきません。

けれど、何もせず我慢を続けると、心がすり減るばかりです。

理不尽さを感じたら、自分とチームを守るために一歩を踏み出すこと。

あなたのその勇気が、職場全体の空気を変えるきっかけになるはずです。

| 上司が「鬼」とならねば部下は動かず新装版 強い上司、強い部下を作る、31の黄金律 [ 染谷和巳 ] 価格:1,540円(税込、送料無料) (2025/11/22時点) |

コメント